Meditazioni sul rapporto fra doppio e icona nella storia della fotografia

Una celebre immagine dei fratelli Alinari, spesso citata quando si mette in discussione l’attendibilità assoluta del medium fotografico, mostra due ritratti del re Vittorio Emanuele II, che convivono, per praticità e ragioni economiche, sul medesimo supporto.

Il fotografo ha usato una lastra di grande formato per delle foto di piccole dimensioni del tipo carte de visite di pochi centimetri; per non sprecare lastre e per comodità, in pose diverse, con chassis a due aperture piccole, ha realizzato due emulsioni.[1]

Il risultato è un dittico dove, involontariamente, sono state accostate due immagini che, a un’occhiata frettolosa e distratta, possono sembrare perfettamente identiche.

In realtà una ritrae il re saldo e statuario, in atteggiamento eroico, solenne, impassibile, mentre l’altra sorprende un uomo vecchio, stanco e provato: la fronte corrugata sembra tradire una smorfia di fatica che ha ben poco di valoroso, le “borse” sotto gli occhi evidenziano il peso degli anni.

Con una semplice correzione, a conti fatti minima, il messaggio che si vuole veicolare cambia, sia per slancio che per significato. Lo stesso vale per la destinazione finale dell’immagine, per l’uso che se ne può fare.

È il 1970, quando Ugo Mulas inserisce questa doppia fotografia, all’interno dello straordinario lavoro concettuale (Le verifiche), che metterà la parola fine, con la successiva dolorosa dipartita, a una carriera in cui ogni aspetto cruciale del fare fotografia, è stato indagato e sviscerato, con sensibilità davvero unica.

Ad accompagnare questo prelievo archivistico, il fotografo milanese allega un breve, importantissimo testo, che si chiude così:

Sullo stesso portante corrono due immagini apparentemente simili, e in realtà opposte, come fossero il vero e la sua falsificazione, indici di un atteggiamento che è poi l’uso della fotografia: la storia vera, che resta negli archivi, e quella abbellita, cattivante, gradevole che viene diffusa.[1]

La Verifica n.4 di Mulas (dal titolo L’uso della fotografia. Ai fratelli Alinari), mette a nudo la natura ambigua e instabile dell’icona (intesa nel senso più ampio possibile), nel confronto diretto con la sua apparente gemella.

Qual è il valore dell’icona fotografica quindi?

Quali sono le zone d’ombra e fragilità che manifesta, una volta messa in dialogo con il proprio referente?

Quando ho visto per la prima volta questa composizione di Jan Saudek (La lezione di mandolino, 1994), si è acceso un interruttore nella mia testa.

Alcuni semplici elementi mi hanno portato altrove: la posa, il gesto prevaricante e al contempo decisamente voluttuoso, la prepotenza della donna, quell’ombra cupa che le cala sullo sguardo e uno strumento musicale abbandonato per terra (in questo caso sta per essere abbandonato) in un contesto in cui sembra sostanzialmente un intruso.

Avevo già osservato questa combinazione di particolari. Ma dove?

La ben più ambigua, sadica e per niente sensuale lezione di chitarra di Balthus (1934), presenta gli stessi elementi che Saudek sessanta anni dopo ha cercato di reinterpretare in modo tutt’altro che didascalico, secondo la propria sensibilità, spostando le torbide atmosfere del pittore francese nella comfort zone del suo languido, e il più delle volte dolente, erotismo.

L’icona, sia intesa come rappresentazione sacra che come segno semiologico, ha un rapporto di somiglianza con la realtà, strettissimo. Lo stesso vale, con i debiti distinguo, per la fotografia e la mediazione fra questi due antipodi, il territorio neutrale dove questi stabiliscono un dialogo, si può trovare sovente, nel variegato mondo delle rappresentazioni artistiche di carattere realistico: prima fra tutte la pittura dei grandi maestri.

Queste opere sono tanto radicate nel nostro inconscio da conferire all’immagine fotografica che le cita più o meno direttamente, un’aura da un lato di familiarità e dall’altro di autorevolezza.

Lo scatto di cui abbiamo appena parlato, non è che la punta dell’iceberg: dal medioevo della fotografia, con Henry Peach Robinson, Oscar Gustav Rejlander e la successiva stagione del Pittorialiso, la pratica fotografica non è riuscita mai ad affrancarsi completamente dall’arte del dipingere, condividendo con lei la prigione di una superficie bidimensionale.

Prendiamo ancora Saudek: nell’immagine The Dancer (2003), fa sua, rendendola dinamica e avvolgente, la posa storica dell’Olympia di Manet.

Decisamente più didascaliche, seppur inserite nel contesto urbano dei giorni nostri, le versioni della Christina di Andrew Wyeth e dell’Ophelia di Millais, realizzate dal fotografo inglese Tom Hunter.

Lo stesso si può dire di Richard Tuschman, che gioca a ricostruire Edward Hopper (Hotel by Railroad) in modo pedissequo. Ben altra è la raffinatezza di un Philip-Lorca diCorcia che, ancora guardando al pittore di Nyack, trasferisce il modesto locale d’angolo di Nighthawks (1942), in un più intrigante e sudato bar dell’Havana, attualizzandolo, stravolgendo ogni aspetto, ma mantenendo l’essenza dell’opera che lo ha ispirato: la luce artificiale dell’ambiente, salvifica come quella di un faro, che indica fra le onde nere della notte confinata fuori, una forma alternativa di salvezza. O le divertenti, fresche riletture, firmate dalla giovane Prue Stent, di giganti del Surrealismo, pittorico, grafico e fotografico, come Max Ernst, Hans Bellmer, André Kertész.

Il passaggio dall’uso spregiudicato in fotografia delle fonti pittoriche, a quello addirittura spudorato dell’iconografia religiosa occidentale, sembra essere stato perfettamente naturale, nell’evoluzione della registrazione e/o rappresentazione del reale.

Interessante punto di contatto fra queste due tendenze, è la costruzione fotografica di David LaChapelle, conosciuta con il titolo Heaven to Hell. Si tratta della Pietà vaticana di Michelangelo (questa volta scultura dunque) applicata alla figura di un Cristo tossico degli anni ’90, Kurt Cobain (qualcuno che ne fa le veci, per ovvie ragione), sorretto da Courtney Love (che interpreta se stessa) nei panni di una madonna bagnata di luce, che nel contesto, diventa impersonificazione distorta della madre, amante, amica e anti-vergine, con ai piedi un puttino biondo che allude alla figlia della coppia, Frances Bean, ancora piccola quando suo padre si è suicidato.

Se l’approccio piacevolmente blasfemo e ammiccante di LaChapelle gioca (qui e in molte altre opere) con il senso scivoloso di icona pop vista come divinità moderna, meno innocuo risulta l’uso e abuso, volontario o involontario, di iconografie cristiane all’interno del reportage giornalistico, spesso in contesti in cui, nel migliore dei casi, diventa un errore antropologico di lettura della realtà e, nel peggiore, un atto arrogante di “occidentalizzazione” del mondo, di imperialismo religioso e culturale, trattando l’alterità con logiche che non le appartengono.

Prendiamo ad esempio quattro fotografie (di Samuel Aranda, Zaourar Hocine, Georges Merillol e Therese Frare) premiate in anni o sezioni diverse, al World Press Photo Awards (il più grande e prestigioso concorso di fotogiornalismo mondiale), che ricalcano nella costruzione dell’immagine, stilemi tipici di rappresentazioni religiose a noi familiari, come la già citata Pietà, la Deposizione o il Compianto sul Cristo morto e altre variazioni sul tema, in contesti il più delle volte distanti da motivi e confessioni di matrice cristiana.

Senza dubbio il fotografo ha la necessità, per ragioni personali o d’ingaggio, di parlare a un pubblico specifico, che con lui condivide un determinato background, linguaggio e immaginario, ma dovremmo domandarci quali possano essere le conseguenze, alla distanza, di un approccio di questo genere.

La risposta ce la dà l’interessante, ironico e inquietante lavoro di Simon Menner.

Nel 2016, nell’ambito del Forum NRW di Düsseldorf, Menner ha presentato un progetto vasto e articolato (Terror Complex) dove, utilizzando filmati presi dal web, analizza le strategie di auto-rappresentazione dei gruppi terroristici di matrice islamica[2]. Una costola in particolare, di questo lavoro, dal titolo Role Models, si concentra sulla ricorrenza palese e indiscutibile, all’interno dei video di propaganda dello Stato Islamico e di altri gruppi terroristici, di modelli occidentali mutuati dai media, mettendo in risalto una gestualità più retorica che eroica, e l’adesione a molti stereotipi hollywoodiani.

Formalmente, quello che fa Menner, è prendere dei “fermo immagine”, in arte contemporanea noti come still da film, trasformarli in fotografie, ritagliarli in modo grossolano e appiccicarli su uno sfondo colorato con tonalità rosse, che possa isolare in modo funzionale, quello che vuole porre sul piedistallo della nostra attenzione.

Il tutto viene montato in dittici, dove vengono messi a confronto questi ready-made, con analoghe situazioni derivate dalla cultura televisiva o dalla comunicazione propagandistica internazionale.

Ad un primo impatto, quello che ne traspare ci fa sorridere: vedere jihadisti arrampicarsi formando piramidi umane, leziose quasi quanto quelle di un gruppo liceale di cheerleaders, o scoprire la sorprendente prossimità di gesti fra una casalinga che si appresta a mostrarci, durante un cooking show, i passaggi basilari per realizzare una gustosa torta di compleanno e un militante dell’IS che istruisce i papabili foreign fighters su come preparare un’arma chimica homemade, ci induce superficialmente a sminuire la portata del problema. Anche quando incontriamo l’immagine di un “uomo-arsenale” vestito di caricatori da mitragliatrice, come il solitario e psicotico John Rambo, non possiamo evitare di pensare al lavoro dell’artista tedesco come a una parodia.

È addentrandosi nella serie, che questo ricorrere di stereotipi, questo surplus di cliché, pescati dalla mitologia hollywoodiana, dai tormentoni mediatici e dal settore dell’informazione, ci lascia un sapore strano in bocca. Pensiamo al cronista dello Stato Islamico, posto di fianco a un reporter della CNN: fa quasi tenerezza quel cubo posticcio con il simbolo dell’IS fissato con lo scotch alla base del microfono, come segno caratterizzante del mestiere di giornalista, (come un bambino quando gioca), se non fosse per un dettaglio che fa nettamente la differenza: dopo le “interviste”, le persone interrogate vengono bruciate vive. Sembra buffo vederli a cavallo, battaglieri e goffi, mentre corrono alla carica, brandendo spade e vessilli, se non si allargasse sopra di noi la nube nera di un passato cristiano segnato dalle Crociate, iconograficamente sintetizzate nei medesimi gesti. E il soldato che punta il dito nella direzione del nostro sguardo, ricordandoci in maniera grottesca lo Zio Sam che non accetta scuse e ci chiama alle armi per difendere il paese (I Want You), sembrerebbe fin troppo retorico per risultare efficace, se non fosse che quel dito in realtà è puntato oltre le nostre spalle, in direzione di tutte quelle persone cresciute con gli stereotipi occidentali, imperialisti, cinematografici, ma che simpatizzano per il califfato e sono pronti a rispondere, ovunque, in qualsiasi momento, a quella chiamata. Siamo diversi eppure così simili.

Il lavoro di Menner, come in una sorta di contrappasso, in risposta alla nostra colonizzazione anche iconica del mondo, ci mostra quanto questa impostazione culturale occidentale, fatta di stereotipi (in primis il modello americano), sia stata fagocitata, rielaborata e in seguito espulsa sotto forma di un approccio cinematografico alla paura e alla violenza, di cui lo Stato Islamico si fa portavoce. E nel farlo utilizza come forma di comunicazione e intimidazione, quello stesso linguaggio che tanto ci caratterizza e che adesso ci si rivolta contro.

Attraverso il doppio, nel dialogo serrato con esso, l’icona finisce per tradire se stessa, mettendo a nudo il suo lato più grottesco. E accade proprio nel momento in cui la fotografia fa i conti con la realtà.

La serie, con la sua veste artigianale e sintetica, porta sapientemente a galla questa condizione di specchio distorto, un “noi” e “loro” che continuamente si confonde, in cui ci scopriamo colpevoli e paghiamo pegno per Abu Ghraib e le torture, per la facilità con cui armiamo i nostri figli idioti, per l’incoscienza con cui celebriamo i nostri cecchini. Role Models ci fa toccare con mano l’abisso dell’errore di percezione che ha nutrito le nostre ideologie, la ridicola pretesa di insegnare qualcosa alle altre culture: non esportiamo la democrazia, non esportiamo la pace, ma solo il nostro modo peculiare e ormai diffuso a tappeto, di essere stupidi, miserabili e scellerati. Siamo riusciti solo a insegnare un modo di inquinare culturalmente il mondo, con orpelli e impalcature mentali, che ci stanno drammaticamente tornando indietro sotto forma di innesco per suicidi ideologici.

C’è solo un modo, a mio avviso, per spezzare questo circolo vizioso e passa necessariamente per la distruzione del medium, attraverso la parodia, la ridicolizzazione delle immagini “sacre” che hanno segnato la storia della pratica fotografica.

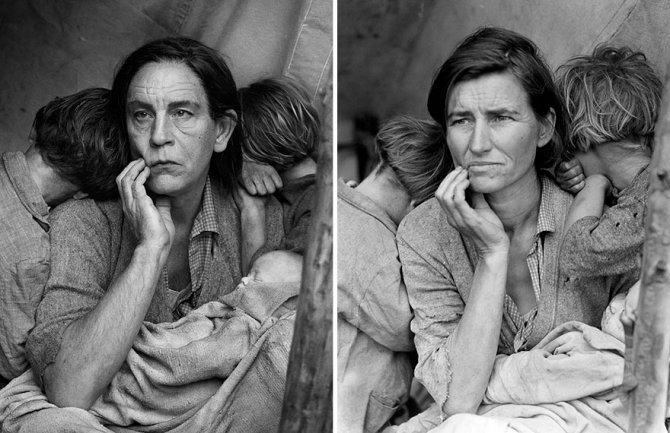

Lo fa Sandro Miller, anche lui con un’altra meditazione su doppio e icona, imbastendo l’esilarante serie del 2014 Malkovich Malkovich Malkovich: homage to photographic masters. Qui John Malkovich si presta al ruolo di irriverente e irresistibile doppelgänger dentro alcuni fra i più famosi ritratti della storia fotografica, da Dorothea Lange con la sua madre migrante, alle disturbanti (colpa di ciò che ne ha fatto Kubrick) gemelline di Diane Arbus, dal Che Guevara di Alberto Korda, alla coppia Lennon-Ono immortalata per sempre dalla Leibovitz.

Chiamare questa serie “omaggio” è a mio parere un po’ approssimativo o forse semplicemente provocatorio: l’operazione messa in atto qui è decisamente meno innocua e molto più interessante.

Da un lato si prendono fotografie universalmente riconoscibili, stravolgendole o reinterpretandole, godendo di tutti i confort di un “luogo amico”, come è quello di un’immagine ormai sedimentata nella memoria (come accadeva per la pittura), residente da tempo nel nostro immaginario e quindi non aliena, anzi, a modo suo rassicurante. Dall’altro Miller, utilizzando la spregiudicata attitudine dell’attore statunitense, mette in ridicolo la sacralità moderna dell’icona fotografica, disinnescandola, togliendole il supposto potere che si porta dietro dalla sua nascita: una sorta di icona al quadrato (il trionfo del doppio), che annienta la versione originale, con un largo, compiaciuto, sorriso di scherno.

[1]Ugo Mulas, Le verifiche, 1969-72.

[2]Kim Knoppers, Perception is the Battlefield, in Foam #47/2017.

Classe 1980. Foto-ricordi per notturni di penna, amici di vino e biscotti salati. Amo la musica da quando ero bambino, amo l’arte da quando sono diventato adulto. Nel mezzo ho sempre scritto.