Una mostra in ricordo dei due magistrati, nemici della mafia

23 maggio 1992. Potrebbe sembrare un giorno come un altro, a meno che non si conosca la storia che sta dietro a questa data; ma chi non la conosce? Tutti sanno che non è una data qualunque e tutti la accomunano non a un solo nome, ma a due: Falcone e Borsellino. Pochi giorni fa ricorreva il venticinquesimo anniversario della strage di Capaci, in cui perdeva la vita uno dei simboli della lotta alla mafia. L’altro simbolo di tale lotta avrebbe incontrato la morte solo due mesi dopo, il 19 luglio.

Proprio in onore dei due magistrati è stata allestita L’eredità di Falcone e Borsellino. Partita da Roma, la mostra ad opera dell’ANSA, in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Magistrati e il Miur, ha fatto il giro del paese fino a giungere a Palermo il 23 maggio, come tappa conclusiva.

Questa mostra non è stata allestita “solo” per commemorare questi due incredibili uomini, ma soprattutto per avvicinare i giovani a quella che è stata la loro storia, la loro lotta. In occasione di questa iniziativa, infatti, sono stati organizzati eventi in molti licei palermitani: proiezioni di documentari e soprattutto testimonianze da parte di coloro che erano più vicini ai due giudici, come ad esempio quella di Rita Borsellino, sorella di Paolo.

Molte delle fotografie in mostra, 150 in tutto, sono state donate dagli stessi familiari e amici di Falcone e Borsellino, così da dipingerne un ritratto non soltanto istituzionale ma soprattutto umano ed è così che gli organizzatori della mostra hanno voluto che venissero ricordati, uomini con un’immensa passione e dedizione per il proprio lavoro. Ma chi erano davvero, oltre che due simboli ancora oggi nella memoria del nostro Paese?

Chi erano Falcone e Borsellino?

Nati entrambi a Palermo, a distanza di un anno l’uno dall’altro e nello stesso quartiere, quasi come se vi fosse già un filo invisibile a unirli, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino non erano solo colleghi, ma anche amici. Condividevano gli stessi identici ideali per una Sicilia e un’Italia finalmente libere dalla mafia, in cui la legge, quella vera, regnasse sovrana.

Il fatidico incontro avvenne nel 1979 ad opera di Rocco Chinnici, che li convocò entrambi, chiedendo loro di lavorare insieme allo scopo di “smaltire” i processi per mafia rimasti in attesa di giudizio. Da quel momento in poi i due divennero un binomio indissolubile nell’immaginario italiano e mafioso. Se si parlava di uno, automaticamente sovveniva il nome dell’altro e in fondo è ancora così, no?

Il loro impegno nella lotta a ogni forma di criminalità mafiosa, non solo in Italia (infatti Falcone ebbe modo di collaborare con Rudolph Giuliani, sindaco di New York), crebbe sempre più. Nel 1984 venne istituito il primo vero pool antimafia, che comprendeva quattro giudici: oltre a Falcone e Borsellino vi erano Giuseppe Di Lello Finuoli e Leonardo Guarnotta (entrambi ancora vivi).

Da quel momento, “Cosa nostra” iniziò a far terra bruciata intorno ai due giudici, suoi antagonisti maggiori, facendo cadere sotto i suoi colpi, uno dopo l’altro, i collaboratori più vicini (nonché amici) di Falcone e Borsellino, come ad esempio Ninnì Cassarà, figura di spicco della polizia.

Un primo attentato ai danni di Falcone fu organizzato nel 1989, ma fallì. Ormai il giudice aveva coscienza di essere un bersaglio (e questo tentativo ne fu la prova lampante) ma lascia stupiti l’immensa integrità di Falcone che non si fermò, ma anzi intensificò i suoi sforzi.

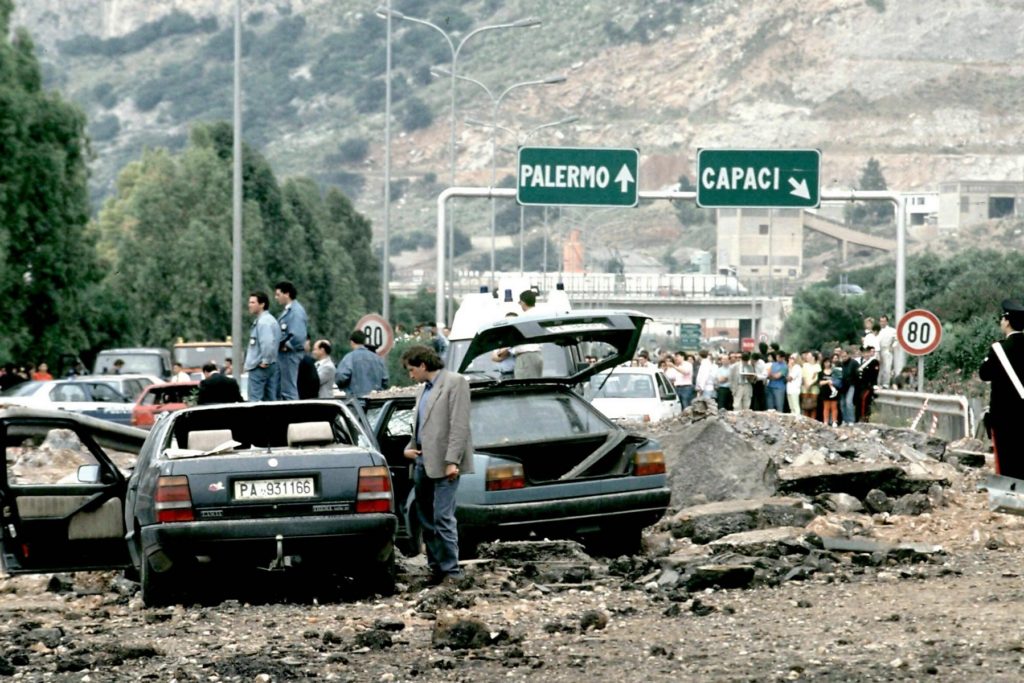

23 maggio 1992: la Strage di Capaci

La vita di Giovanni Falcone venne spezzata il 23 maggio del 1992, sull’autostrada A29 direzione Palermo, quando esplosero 400 kg di tritolo. Il magistrato venne trasportato d’urgenza in ospedale dove morì poche ore dopo – secondo fonti non accreditate – tra le braccia di Borsellino, accorso in ospedale subito dopo aver appreso la notizia.

Francesca Morvillo, moglie del giudice, muore con lui e così i poliziotti della scorta che si trovavano nell’auto davanti a quella dei coniugi Falcone. Oggi, nel punto esatto in cui la strage è avvenuta, il guardrail è pitturato di rosso in memoria del tragico evento.

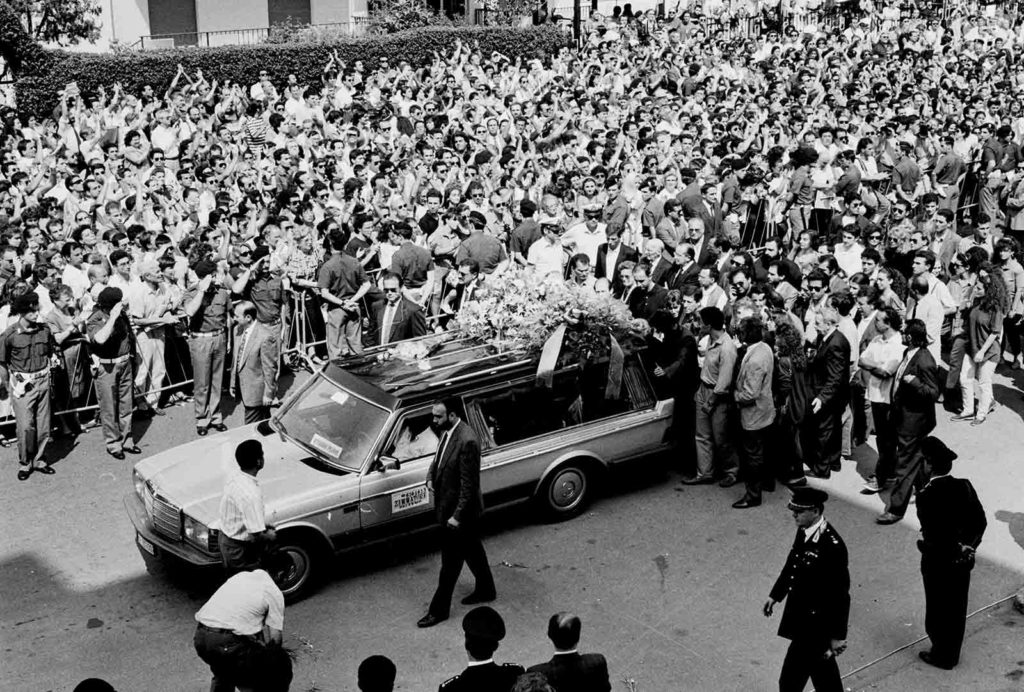

La notizia lasciò sgomenta Palermo, la Sicilia e l’Italia intera. La morte di Falcone non fu soltanto il simbolo di una mafia che uccide chiunque le sbarri la strada, ma divenne il simbolo di una città che iniziò a prendere coscienza della battaglia di Falcone. Chiunque fosse presente al suo funerale, ricorda la piazza adiacente alla chiesa San Domenico gremita di cittadini, che inneggiavano al nome del giudice come si fa con un eroe. In fondo lo era.

“Testa di minchia”, l’aveva definito Borsellino, “il più testa di minchia di tutti, in una bara costosissima: uno che aveva sognato niente di meno di sconfiggere la mafia applicando la legge”.

L’ironia era chiara, perché Borsellino sapeva a cosa sarebbe andato incontro egli stesso. Non aveva dubbi di essere il prossimo della lista, ma non si è certo fermato, pur cosciente, come Cassarà una volta gli aveva detto, di essere “un cadavere che cammina”.

“Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola”, era il suo motto, che mai tradì.

19 luglio 1992: la Strage di via D’Amelio

Borsellino morì il 19 luglio del 1992, a quasi due mesi dalla morte di Falcone, e io di quel giorno ho un singolo ricordo vivido in mente. Avevo quattro anni ed ero in visita da mia nonna, la cui casa non è molto distante dalla zona della strage, Via D’Amelio, dove risiedeva la madre del giudice.

Il boato si udì perfettamente e ne seguì un minuto di assoluto silenzio. Qualcuno pensò che vi fosse stata l’esplosione di una bombola di gas, ma quando si comprese da dove era giunta, nessuno fece ipotesi, nessuno chiese cosa fosse accaduto. Tutti sapevano, qualcuno probabilmente lo disse: “hanno ammazzato Borsellino“.

Al funerale di Borsellino, come a quello di Falcone, la piazza e le strade erano gremite di gente. Chi piangeva, chi pregava, chi gridava inferocito, inneggiando contro la mafia e contro lo stato, ritenuto complice di quegli omicidi. La popolazione era cosciente di cosa e chi aveva ormai perso.

Le manifestazioni dedicate a Falcone e Borsellino

Ogni anno, il 23 di maggio Palermo si riunisce nel ricordare Falcone, Borsellino e tutti gli uccisi dalla mafia. Quest’anno non ha fatto eccezione: una moltitudine di persone (grazie al cielo non solo palermitane) ha iniziato una manifestazione di protesta e memoria dall’albero della speranza, situato ai piedi del palazzo dove risiedeva Giovanni Falcone e dove vengono lasciati tantissimi messaggi. Ogni anno al porto di Palermo sbarcano tantissimi giovani da ogni parte d’Italia, venuti a ricordare coloro che si sono battuti fino alla fine, pur sapendo di avere i giorni contati.

Chissà quanti avrebbero fatto lo stesso, chissà se in molti non avrebbero rinunciato, spaventati da ciò che li aspettava. Immagino che sia Falcone sia Borsellino avessero paura per sé e le loro famiglie. Di certo, non li accomunava il desiderio di morire, ma piuttosto la consapevolezza di essere disposti a farlo per ciò in cui credevano.

Chi di voi ha avuto modo di presenziare alla mostra loro dedicata, credo abbia sentito un senso di orgoglio e al tempo stesso di tristezza. Ho ragione?

Di loro restano le foto, i motti, gli ideali. E poi? Forse li abbiamo un po’ dimenticati? Falcone e Borsellino sono quei personaggi, immutabili nel tempo, a cui si guarda sempre con tanta nostalgia e malinconia; persone che, seppur fossero esattamente come noi, sembravano tutt’altro che comuni uomini, per la loro immensa forza d’animo e coraggio. Quindi no, la gente comune non li ha dimenticati, li rimpiange semmai, rimpiange il sapere che, seppur contro i mulini a vento, c’era comunque chi lottava per tutti, sorridendo e facendo spallucce quando gli ricordavano che non erano immortali e prima o poi sarebbe toccato a loro.

Al termine di questo articolo, vi starete chiedendo: come mai parlare di un simile argomento in una rubrica d’arte?

Perché parlare di Falcone e Borsellino in una rubrica d’arte?

Ebbene, il mio intento non era solo quello di mostravi le foto, quelle le conosciamo tutti (chi non ha mai visto una foto di Falcone e Borsellino?). No, il mio intento era ricordare due uomini che hanno fatto la storia di un paese, di una città: la mia! A tutto questo non potevo certo restare indifferente. Le fotografie sono il mezzo che li ha resi immortali nel tempo, la loro fama li ha resi tali nella mente di chi è contro ogni forma di criminalità.

L’arte fa questo, lascia un ricordo visivo perenne e immutabile. Mi piacerebbe considerare il mio articolo come un omaggio, un piccolo memoriale fatto di ricordi, immagini e sensazioni di una Sicilia che sembra cambiata ormai, ma che sotto sotto non lo è, sia in male sia in bene.

Vi do infine un consiglio: se avete modo, guardate La mafia uccide solo d’estate: credo lo troverete sorprendentemente delicato, all’apparenza giocoso. Credo che vi emozionerà (almeno con me l’ha fatto).

“Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini” (Giovanni Falcone).

Consigli di lettura

Ai due magistrati è stato dedicato un libro, che trovate al seguente link: Falcone e Borsellino. Storia di amicizia e coraggio.

Lettrice vorace e scrittrice per diletto. Raramente mi interesso ad un solo argomento, mi piace scoprire nuove cose e mi piace confrontare le mie idee con quelle degli altri, cosa che spero accadrà con i miei articoli.