Ugo Mulas e la scena dell’arte attraverso i suoi scatti: Fontana, Calder, Burri, Duchamp

La fotografia nelle sue infinite applicazioni è dovuta venire a patti, fin dalle origini, con la condizione bipolare di mezzo insostituibile per la documentazione del fare artistico e uno status proprio di opera d’arte (che ancora da molti fotografi o addetti ai lavori, le viene negato).

Nel raccontare la scena dell’arte, alcuni maestri del medium si sono spinti oltre la mera documentazione delle produzioni firmate dai più importanti autori contemporanei, per indagare il legame intercorso fra il volto, i caratteri, le movenze, l’atteggiamento di questi nel quotidiano e il loro approccio al lavoro, la filosofia dietro alle opere, il peculiare modo di ciascuno di rappresentare il mondo.

Pensiamo allo sguardo di Henri Cartier-Bresson con i suoi magnifici ritratti ambientati, psicologici, talvolta romanzeschi, a personaggi come Picasso, Francis Bacon, Henri Matisse o Giacometti.

Pensiamo all’indagine intellettuale di Hans Namuth sull’approccio di un frenetico Jackson Pollock, ripreso nel mezzo delle sessioni di dripping, dinamiche e teatrali come performance (action painting), che si spingono oltre la semplice pittura, dandone, attraverso il linguaggio fotografico, un’interpretazione profonda e per certi versi nuova.

Ma è con Ugo Mulas, fotografo poliedrico (si muoverà con disinvoltura fra reportage, moda, pubblicità, ritrattistica e fotografia concettuale) della Milano a cavallo fra gli anni ’50 e ’70, che la ritrattistica nel campo dell’arte diviene critica vera e propria, meditazione complessa su tematiche che finiscono il più delle volte per riguardare non solo gli autori che indaga, ma lo stesso atto fotografico che va compiendo. [1]

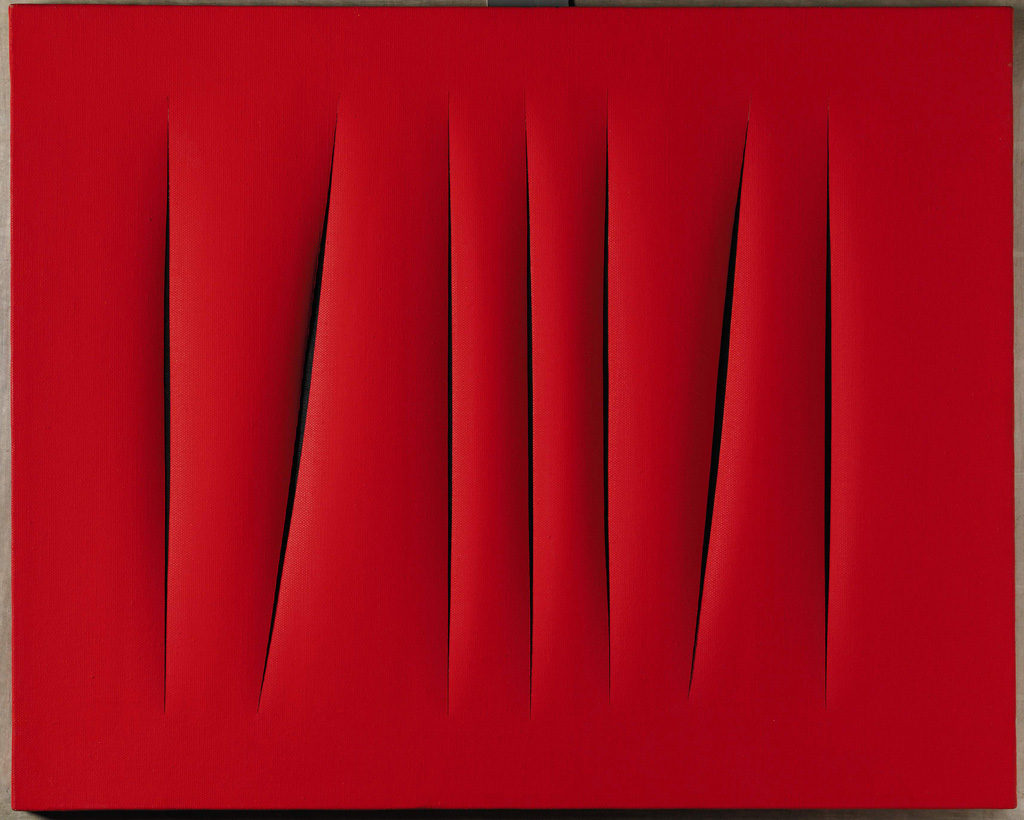

Nel 1959 l’artista italo-argentino Lucio Fontana, al culmine della propria ascesa, espone per la prima volta i tanto discussi tagli, che da quel momento in poi diverranno il segno distintivo delle sue produzioni. C’erano già state avvisaglie nel decennio appena concluso, con opere che contemplavano buchi e rilievi materici, segni di un’embrionale insofferenza verso la superficie bidimensionale; adesso però, il rifiuto per il tradizionale binomio pittura-scultura che aveva fino a quel momento caratterizzato la figura dell’artista nell’immaginario collettivo è inequivocabile: Fontana diventa un assassino metaforico, aggredisce tele monocromatiche col suo temperino, ferendole a morte, per aprire al loro interno nuove dimensioni che contemplano d’ora in poi lo spazio. La tela è un oggetto con una sua profondità che si può indagare, i tagli diventano fenditure in una montagna di possibilità che promettono scoperte impensabili. L’invito, abbastanza prepotente, è quello di andare oltre l’idea, fino ad ora sedimentata nella nostra cultura, di ciò che si deve considerare arte.

Mulas ritrae l’insieme dei gesti di Fontana in sequenza, mettendo in evidenza un forte carattere fotografico nel modus operandi dell’artista. In un primo momento lo colloca ai margini dell’inquadratura, schiacciato sulla sinistra immobile, mentre l’intero fotogramma è occupata dalla tela bianca, la pagina vuota di un romanzo che non è ancora stato scritto. Ma il braccio teso, la manica di camicia rivoltata e il pugno chiuso sulla lama pronta a colpire, evidenziano tutta la tensione perfetta di qualcosa che sta per accadere, qualcosa che ancora non c’è ma un attimo dopo è già compiuto in maniera inesorabile e sposta di un passo il confine, aprendo squarci di considerazioni dove la materia era passiva e immobile. Poi tutto accade in un battito di ciglia, immediato, istantaneo come il “click” dell’apparecchio fotografico, l’artista balza rapace sulla tela e rende tangibile il suo pensiero, lo rende tridimensionale, tanto che sembra che il capo tenda nell’ultima fotografia, a penetrare nell’incisione, per passare ad un livello successivo.

“Poi l’artista è davanti alla tela e punta il taglierino: ora si vede la stanza dell’atelier, la finestra aperta sulla destra da cui entra la luce, metafora della “camera oscura” dell’apparecchio fotografico; poi l’artista è ripreso di profilo e più da vicino, quindi il dettaglio del taglierino, e della sua ombra che ora vediamo meglio, che fa pressione sulla tela; infine, d’un colpo, senza passaggi intermedi, il taglio è fatto, la mano con il taglierino si stacca, mentre la testa… sembra accingersi a penetrare nel taglio, giusta conclusione di un’operazione “mentale”!

(Elio Grazioli, Ugo Mulas) [2]

Tutto si risolve in un lasso di tempo brevissimo, come per le fotografie: il taglio è una possibilità unica e irripetibile, oltre la quale non esiste ripensamento o retromarcia.

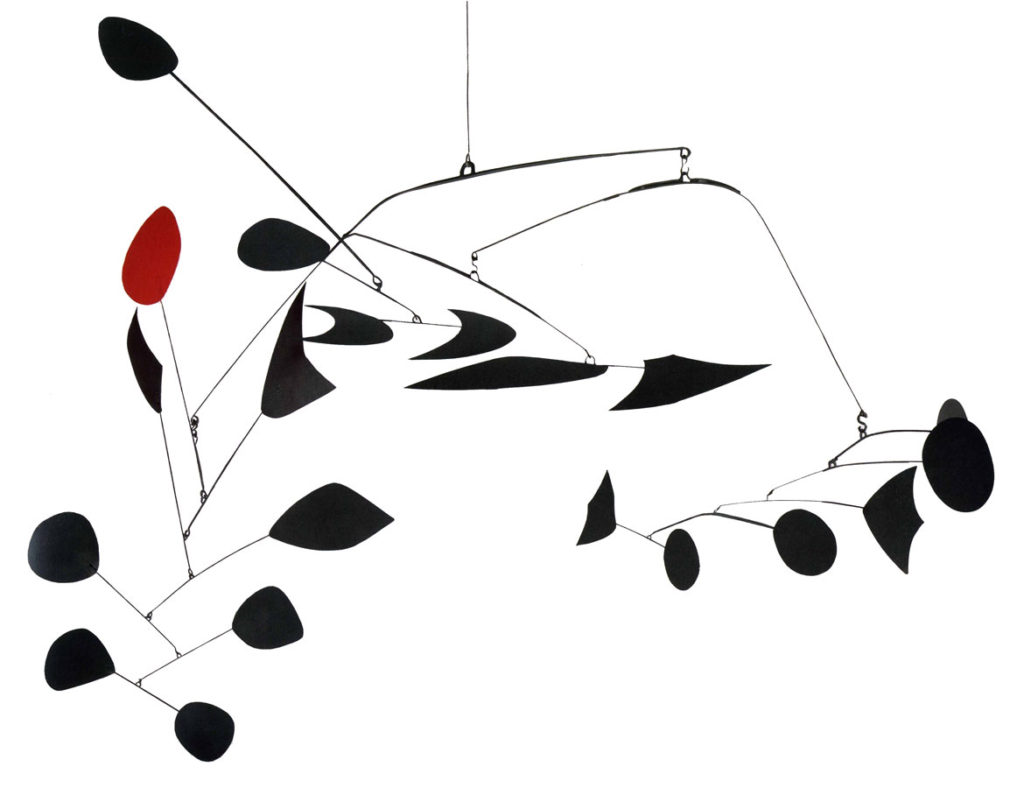

Elio Grazioli, nel suo splendido volume, quando descrive il rapporto di amicizia fra il fotografo milanese e l’artista Alexander Calder, sublimato nel libro fotografico e monografico del 1971 (U.Mulas-H.H. Arnanson, Calder, Milano, Silvana Editoriale D’Arte, 1971), che racconta la vita quotidiana a Saché (in Francia) dello scultore americano e descrive le peculiarità del sua dimensione creativa, a proposito dei mobiles, le sculture semoventi che lo hanno reso celebre, ci ricorda attraverso le parole di Mulas le seguenti caratteristiche:

“In realtà i “mobiles” non sono fatti per muoversi come delle eliche da aeroplano, come ho visto spesso fare in certi film su Calder. Il “mobile” è un oggetto indolente, un oggetto che sente le minime correnti d’aria in casa, e si muove pigramente prendendo le direzioni del vento e veleggiando in quel refolo d’aria, e quindi fare un “mobile” tutto mosso è un non senso, perché sembra di vedere appunto il turbinare di un’elica di aereo”.

(Elio Grazioli, Ugo Mulas) [2]

Il mobile è un oggetto che si nutre dei minimi cambiamenti nelle correnti aeree, che sembra percepire il respiro del tempo, un essere paziente e delicato che pratica una forma involontaria di Tai Chi: quello che fa Calder è semplicemente costruire queste macchine elementari e poi lasciare che l’interazione col caso le renda opere d’arte.

Mulas si pone il problema di come rappresentare tutto questo: l’estrema bontà e giocosità dell’artista applicate ai suoi marchingegni che un po’ assomigliano a gigantesche “giostrine” per cullare i sogni di bambini troppo cresciuti.

Fra le molte fotografie che produce, una tocca da vicino tutte le corde della musica di Calder: un componente enorme di uno dei mobile, simile a un petalo, copre completamente la sua testa, mentre tutta la nostra attenzione finisce nella gestualità della mano e nella posa aperta delle gambe che mimano il movimento dell’oggetto in questione, in modo tanto morbido e armonioso da alludere alla danza. Calder diventa la sua opera, la interpreta, e con la frizzante vitalità di un bambino, anche se non lo vediamo dietro a quello scudo, sicuramente ride di gusto.

L’inferno degli oggetti può essere seducente. La plastica al contatto con la fiamma di Burri si contrae, si ripiega su se stessa soffocando grida atroci. Lui sa che ogni sua azione alimenta l’entropia in modo esponenziale, non può prevedere dove la materia disegnerà nuovi arabeschi o spalancherà un vuoto pneumatico di bocche senza voce. E il caos che ne deriva gli riempie gli occhi di gioia, l’impossibilità di una previsione gli lascia nelle narici un tanfo violento di scoperta che lo inebria.

Mulas per rendere la potenza di questo slancio vandalico, di questo metodico accanimento, ci mostra l’artista in posizione frontale, al di là della trasparenza deturpata del telo di plastica, come se l’obiettivo della nostra fotocamera, o ancor più la cornea del nostro occhio, fosse la superficie su cui l’artista interviene col fuoco, apre varchi, si insinua, annerisce sezioni, salda lembi, diventando di fronte al nostro sguardo ormai distorto e irrimediabilmente compromesso, un tutt’uno, prima con la sua opera e un istante dopo, con noi.

Nonostante il primo ready-made della produzione artistica di Marcel Duchamp sia Bicycle Wheel (1913), la ruota di bicicletta fissata su uno sgabello e il primo oggetto trovato senza modifiche sia Bottle Rack (1914), su cui l’artista Dada si limitò ad apporre la propria firma, uno degli oggetti più famosi da lui presentato come opera d’arte è sicuramente l’orinatoio rovesciato con la firma R. Mutt, conosciuto come Fontana (1917).

Al di là di ogni luogo comune che tende oggi a liquidare la latrina e buona parte dell’arte contemporanea, nel migliore dei casi come una truffa, l’invenzione del ready-made segna uno spartiacque tra i più importanti per la storia dell’arte dell’ultimo secolo.

Due sono gli aspetti che scaturiscono prepotenti da questa intuizione: il primo è l’eccesso di produzione, addirittura l’inquinamento, la bulimia di opere pittoriche e scultoree che ormai non riesce più, già nei primi decenni del ‘900, a trovare soluzioni nuove per significare, risolvendosi in una sequela di copie pedisseque, banali rivisitazioni, inutili esercizi di stile che nascondono l’evidenza di una strada senza uscita. Da qui la scelta di “non fare”, non aggiungere altre sedimentazioni sterili, ma muovere un passo indietro, “cercare” al posto di abbozzare, “scegliere” al posto di realizzare. L’altro aspetto riguarda il primato del pensiero intellettuale sull’oggetto da modellare ed esporre: si rifugge l’estetica, non si tenta di suscitare emozioni, l’oggetto è solo un veicolo tangibile per portare all’attenzione dei fruitori un ragionamento, l’artisticità dell’opera non sta più nella cosa, ma si sposta nel concetto stesso che la scelta di quell’oggetto esprime.

Il cosiddetto atto di prelievo ha un ruolo fondamentale anche nella fotografia, anzi per certi versi è l’essenza stessa della pratica fotografica: il ready-made è un oggetto trovato che viene tolto dal suo contesto quotidiano e messo “su un piedistallo”, portato all’attenzione della gente, dandogli significati nuovi e una nuova funzione. L’atto di prendere una fotografia è proprio questo: ritagliare con il frame un brandello di tempo e di vita, che ai più probabilmente sarebbe passato inosservato, e metterlo sotto i riflettori, portarlo all’attenzione di chi guarda, dando alla cosa registrata nuovi possibili significati.

Mulas sceglie quindi di rappresentare Duchamp, questo suo “non fare” marcatamente intellettuale, mettendolo, con sguardo meditabondo e sigaro fra le labbra, ad osservare la fotografia di una partita di scacchi fra lui e una donna nuda (di fronte al Grande Vetro, la sua opera più importante), come se fosse davanti a una scacchiera, mentre riflette sulla prossima mossa da fare.

“Per Mulas infatti il “non fare” duchampiano è la chiave del non fare del fotografo e della fotografia: il fotografo non fabbrica né la realtà né l’immagine, ma coglie, ritaglia ciò che già esiste ed è davanti a lui; la fotografia è un ready-made, un prelievo”.

(Elio Grazioli, Ugo Mulas) [3]

Con quest’ultima immagine chiudiamo il cerchio.

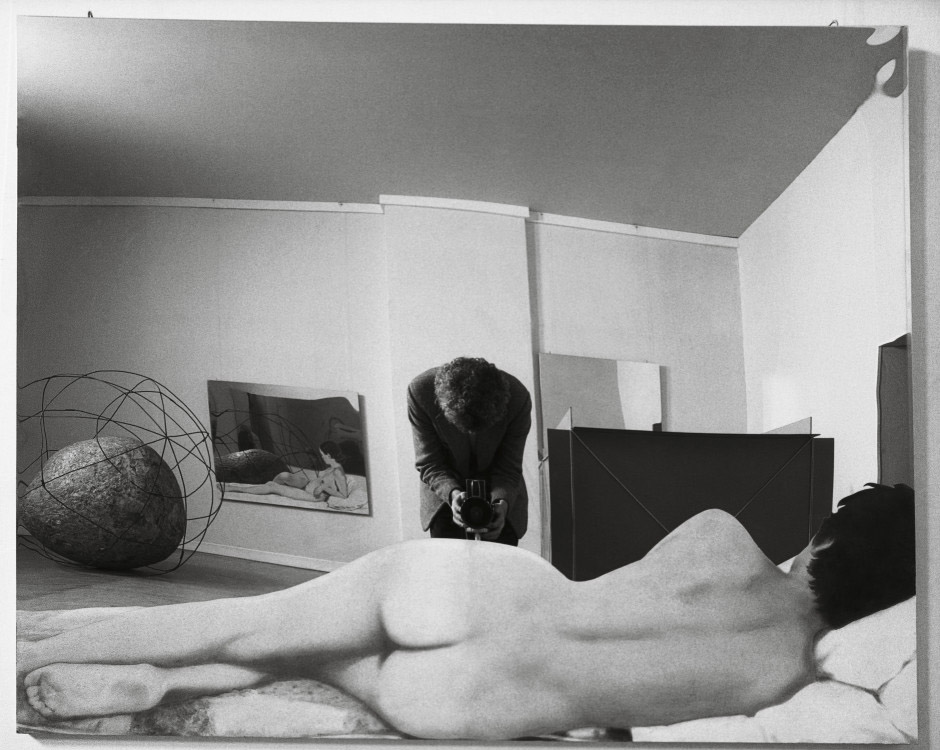

Mulas, durante una mostra di Michelangelo Pistoletto, realizza uno dei suoi autoritratti più incisivi.

Lo scatto lo pone esattamente al centro della composizione, come se fosse la colonna portante dell’immagine: lo specchio dipinto con in basso una figura nuda ci fa credere che il fotografo si trovi al di là del soggetto in primo piano, che possa guardarlo in faccia e interagire con lui, mentre si trova inserito in un ambiente che in realtà sta alle sue spalle.

Il fotografo milanese gioca con il ruolo che gli viene attribuito fra gli anni ’60 e ’70, un appellativo che sembra faticare a scrollarsi di dosso, quello di “fotografo degli artisti”. Sceglie di parlare di sé in questa immagine: mette in luce la forza ambigua dei quadri specchianti di Pistoletto, quel cortocircuito che la fotografia riesce a innescare doppiamente e ne diventa il protagonista. Conscio delle lezioni, prima di Robert Frank e poi di Lee Friedlander, sa che il fotografo non può esimersi dallo stare fisicamente e filosoficamente dentro la propria fotografia, che non esiste scatto distaccato e imparziale, ma al contrario ogni volta, fotografando, si mette nell’immagine qualcosa di noi, come dei metadati involontari ma terribilmente personali, che parlano, nostro malgrado, del background che ci portiamo dietro, della nostra storia. Ma al contempo si palesa il rovescio della medaglia, la vera triste contraddizione del fotografo:

“Questo scatto è la dichiarazione della scomparsa della persona del fotografo dietro la macchina fotografica, dell’impossibilità del fotografo di fotografare il proprio volto: autoritratto impossibile se non come fotografo, come atto del fotografare – autoritratto, insomma, del fotografare più che del fotografo”.

(Elio Grazioli, Ugo Mulas) [4]

L’impossibilità di guardarsi, nel momento in cui quell’atto incredibilmente importante di comprendere il mondo attraverso gli occhi, si compie.

“C’è l’ossessione di essere presente, di vedermi mentre vedo, di partecipare, coinvolgendomi. O, meglio, è una consapevolezza che la macchina non mi appartiene, è un mezzo aggiunto di cui non si più sopravvalutare né sottovalutare la portata, ma proprio per questo un mezzo che mi esclude mentre più sono presente”.

(Ugo Mulas, Le Verifiche)

[1] Elio Grazioli, Ugo Mulas, Milano, Mondadori, 2010. Per la stesura di questo articolo il testo di Elio Grazioli è stato fondamentale. Il volume ripercorre tutta la vicenda artistica di Mulas dai primi scatti agli avventori del mitologico Bar Jamaica di Milano fino alla serie concettuale de Le Verifiche, che scomporrà, attraverso le immagini, i più importanti aspetti della pratica fotografica. Consiglio vivamente la lettura di questo volume.

[2] Ivi, pp.85-88.

[2] Ivi, pp.57-60.

[3] Ivi, p.92.

[3] Ivi, p.131.

Classe 1980. Foto-ricordi per notturni di penna, amici di vino e biscotti salati. Amo la musica da quando ero bambino, amo l’arte da quando sono diventato adulto. Nel mezzo ho sempre scritto.