Che cosa è il Movimento del 4 maggio? Come ha influenzato la storia della Cina? Scopriamolo in questo articolo!

Ogni Paese ha vissuto eventi che ne hanno cambiato significativamente la storia, come la Rivoluzione francese o la giornata della liberazione in Italia. In Cina, invece, è stato fondamentale il Movimento del 4 maggio del 1919.

Questi moti di protesta, infatti, rappresentarono uno spartiacque nella cultura e nella politica cinesi, poiché risvegliarono l’orgoglio nazionale e diedero la spinta decisiva per la modernizzazione del Paese.

Ma da cosa scaturì il Movimento del 4 maggio? In che modo ha rappresentato un punto di svolta nella storia della Cina? Non ci resta che scoprirlo.

Movimento del 4 maggio

Contesto storico

Tra la metà del XIX e l’inizio del XX secolo, l’Impero cinese viveva anni particolarmente difficili: nel cosiddetto “secolo dell’umiliazione”, la Cina si trovò in una situazione di sottomissione nei confronti delle potenze coloniali occidentali e del vicino Giappone.

Tutto iniziò con la prima guerra dell’oppio del 1839, al termine della quale l’Impero, tra le varie ripercussioni, fu costretto a cedere l’isola di Hong Kong in perpetuo agli inglesi. Negli anni, a causa dell’arretratezza bellica dei cinesi, seguirono numerose altre disfatte, concessioni e firme di trattati ineguali.

La popolazione cinese da un lato maturò l’insoddisfazione nei confronti dei Qing, la dinastia regnante all’epoca, dall’altro sviluppò un sentimento fortemente nazionalista. Ciò si tradusse nella Rivoluzione Xinhai che nel 1912 portò alla proclamazione della nascita della Repubblica di Cina (RDC), mettendo fine, dopo oltre 2.000 anni, all’Impero cinese.

Nemmeno il nuovo Stato, però, riuscì a portare i miglioramenti sperati: non solo il periodo di umiliazione non era terminato ma, negli anni successivi, la situazione interna divenne particolarmente instabile e frammentata.

La prima guerra mondiale

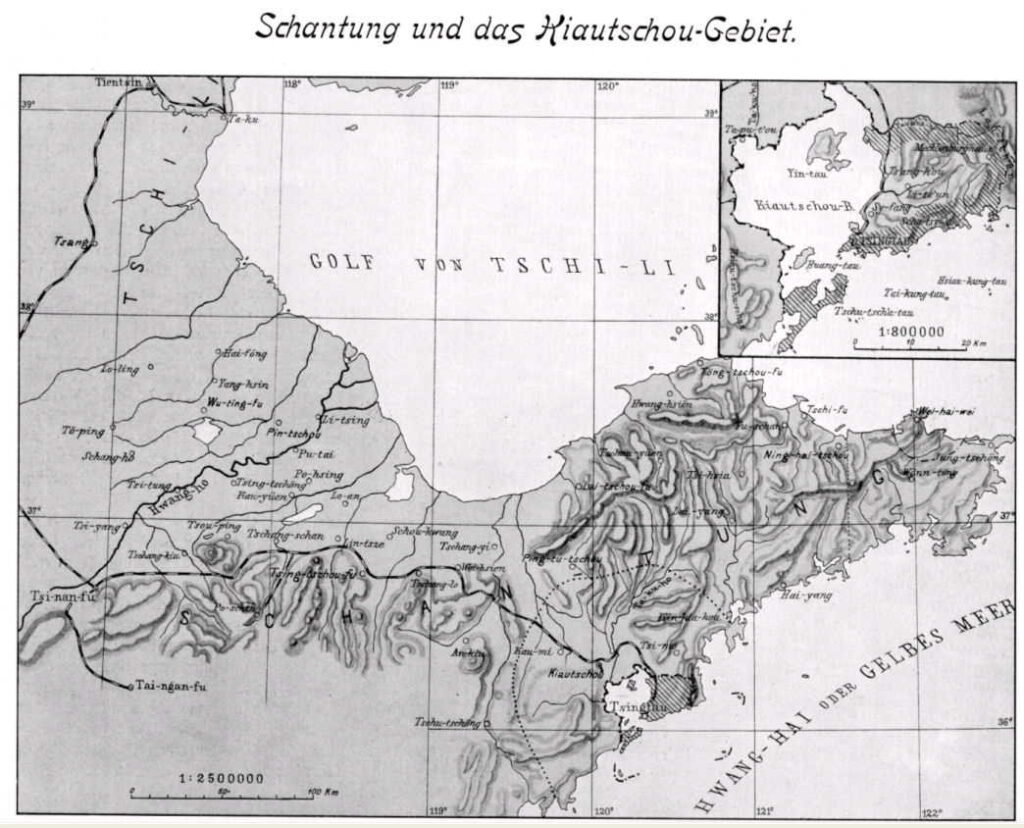

In quegli anni era in corso la prima guerra mondiale ma la Cina, data la situazione interna, decise di rimanere neutrale. Di ciò ne approfittò il Giappone: nel 1915, dopo aver occupato la penisola dello Shandong, all’epoca concessione tedesca, presentò alla RDC le “Ventuno richieste”. Si trattava di un diktat che, oltre a confermare il trasferimento ai giapponesi dei territori appena conquistati, aveva l’obiettivo di rendere la Cina un suo Stato vassallo.

Conscio della propria debolezza, il governo cinese non poté che accettare le domande giapponesi seppur parzialmente. Grazie alla pressione internazionale e al malcontento della popolazione, infatti, riuscì a respingere il gruppo di richieste più ingerenti, anche se non poté fare nulla per il passaggio delle concessioni.

Tuttavia il caos nel Paese non migliorò, tanto che nel 1916, con la morte del presidente della RDC Yuan Shikai, iniziò il periodo dei Signori della Guerra, in cui le diverse regioni erano controllate da varie fazioni militari in guerra tra di loro.

Nello stesso anno la RDC firmò degli accordi con Francia e Inghilterra per la fornitura di personale non militare per lo sforzo bellico. Nel febbraio 1917, però, una nave cargo-passeggeri francese venne affondata da un sottomarino tedesco, causando la morte di oltre 500 lavoratori cinesi a bordo.

Ciò portò a un’interruzione dei rapporti diplomatici con la Germania e, alleandosi con la Triplice intesa, alla dichiarazione di guerra il 14 agosto 1917. Inizialmente questa decisione non fu unanime, tanto che portò a un colpo di Stato sventato il mese prima dell’annuncio. Per offrire un aiuto concreto nello sforzo bellico, la Cina non inviò le proprie truppe, ma manodopera per le fabbriche alleate.

La questione dello Shandong

Come sappiamo, la Germania uscì sconfitta dalla prima guerra mondiale e le potenze vincitrici poterono sedersi al tavolo delle trattative di pace. Per la Cina, però, le cose non andarono come previsto. La speranza era che, una volta terminata la guerra, potesse partecipare attivamente ai negoziati di pace per contrastare le ingerenze straniere, per rivedere i trattati ineguali e, soprattutto, riottenere i territori dello Shandong.

Questi, come detto, erano concessioni tedesche dalla fine del XIX secolo, occupate dal Giappone durante la guerra e trasferiti con le Ventuno richieste. Nel 1918, però, si scoprì che il primo ministro cinese Duan Qirui riceveva aiuti finanziari e stipulava accordi in gran segreto con i nipponici, tra i quali proprio la conferma del trasferimento della penisola.

A ciò si aggiunga che la Francia e la Gran Bretagna, al fine di salvaguardarne l’alleanza, avevano promesso ai giapponesi il controllo dello Shandong anche al termine della guerra. Nonostante l’opposizione iniziale degli Stati Uniti, l’art. 156 del Trattato di Versailles non restituì i territori alla Cina ma ne trasferì tutti i diritti al Giappone.

I moti del 4 maggio

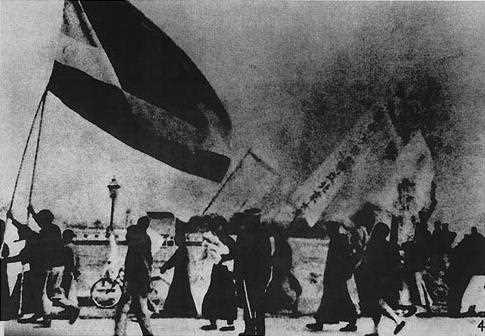

Quest’ultima umiliazione rappresentò la goccia che fa traboccare il vaso per la popolazione cinese, rafforzando fortemente il sentimento nazionalista e antigiapponese. Il 4 maggio 1919 oltre 4.000 studenti e intellettuali dalle varie università di Pechino si riversarono in piazza Tiananmen in segno di protesta contro il governo.

La folla chiedeva principalmente che:

- la Cina non firmasse il trattato di Versailles;

- lo Shandong tornasse alla RDC;

- venissero perseguitati i politici locali filo-giapponesi che avevano firmato accordi segreti;

- l’abolizione delle Ventuno richieste.

Il Movimento si estese rapidamente anche nelle città di Shanghai e Guangzhou e, oltre agli scioperi, prevedeva anche il boicottaggio di merci giapponesi e aggressioni e violenze ai politici percepiti come traditori.

Il 3 giugno le autorità cinesi cercarono di arginare le proteste con quasi un migliaio di arresti, ma anziché abbattere il morale dei manifestanti li caricò ulteriormente. Il tentativo di repressione, infatti, inferocì l’opinione pubblica, alimentando sempre di più lo spirito rivoluzionario della popolazione. Non solo, il Movimento si rinforzò in quanto si unirono agli scioperi anche operai e commercianti, i quali rappresentavano una minaccia alla paralisi economica del Paese.

I primi risultati delle proteste arrivarono il 12 giugno con il licenziamento di tre politici collaborazionisti con i giapponesi. Il 28 giugno, invece, la Cina diede un segnale forte, seppur simbolico, dato che fu l’unico Paese a non firmare il trattato di Versailles.

Dopo le proteste

Il Movimento del 4 maggio aveva risvegliato l’orgoglio nazionale dei cinesi e aveva dato l’impulso decisivo per la modernizzazione del Paese. Si cercò, infatti, di introdurre concetti occidentali quali la scienza e la democrazia, contrastando e riformando la tradizione confuciana e le gerarchie sociali. La partecipazione alle proteste di numerose donne, inoltre, accelerò le discussioni in merito all’emancipazione femminile.

Una spinta decisiva ci fu anche nel contrasto all’analfabetismo con la promozione dell’utilizzo della lingua vernacolare, il baihua (白话文), come lingua scritta. Il cinese classico (文言), infatti, era molto diverso dalla lingua parlata e soprattutto tra le classi sociali più basse non era conosciuto.

Il forte sentimento nazionalista e antimperialista, però, si tradusse anche in nuove ideologie, quali ad esempio quella marxista. Ciò produsse una novità che avrebbe cambiato la Cina fino ai giorni nostri: nel 1921 nacque il Partito comunista cinese.

Il Movimento del 4 maggio del 1919, quindi, ha risvegliato il sentimento nazionalista dei cinesi e ha permesso di modernizzare il Paese. Detto questo non mi resta che salutarvi: alla prossima!

Classe 1986. All’università ho scoperto la lingua cinese ed è stato amore a prima vista, tanto che da allora ho continuato a studiarla da autodidatta.

Nel blog, oltre a parlarvi della cultura cinese, cercherò di rendervi più familiare una delle lingue più incomprensibili per antonomasia.

Potete contattarmi scrivendo a: m.bruno@inchiostrovirtuale.it