La morte vista con gli occhi della fotografia, per trovare uno sguardo umano

Il primo incontro consapevole con la morte, l’ho avuto per mezzo della fotografia.

Fatta eccezione per una vecchia prozia ingiallita, che mia nonna mi ha obbligato a guardare, quando ero bambino, con un intento diciamo archivistico (Ale guarda la zia poverina, guardala! Così te la ricordi.), durante la veglia funebre che la vedeva protagonista (facendola entrare di diritto al primo posto nella classifica dei miei incubi notturni).

Ma il primo contatto, circoscritto e meditato, con il “grande mistero”, me lo ha portato la fotografia, come fosse un dono: l’illusione di avere un controllo sulla questione. Il dono di mettere un filtro, di marcare una distanza nel racconto della morte, che permetta di guardarla, non certo di capirla, ma di accostarvisi con la freddezza e il distacco di un’analisi scientifica.

Il primo approccio è stato col miliziano di Capa: una morte presunta, forse artefatta (e non è poi così importante sapere qual è il grado di verità che racconta), in ogni caso una morte sospesa nell’infinito istante che non contempla un dopo.

La reale discesa nel buio l’ha indicata Manuel Álvarez Bravo: nelle sue immagini, l’essere umano zampetta sopra una passerella traballante, incerta fra un’esistenza tangibile, carica di voci e odori, a tratti gioiosa e un aldilà sempre presente, sempre davanti agli occhi, come un monito che non smette mai di rigare di sangue le pareti logore delle case e le guance di cristi attoniti, circondati da calaveras impertinenti. Striking Worker Assassinated del 1934, se chiudo gli occhi e qualcuno mi dice di pensare alla morte, finisco sempre su quella fotografia: è lì che per la prima volta mi sono trovato di fronte alla resa incondizionata del vivere, davanti a un involucro vuoto, i capelli fradici in una pozza di porpora bruna e un paio d’occhi spalancati che non sono più capaci di vedere.

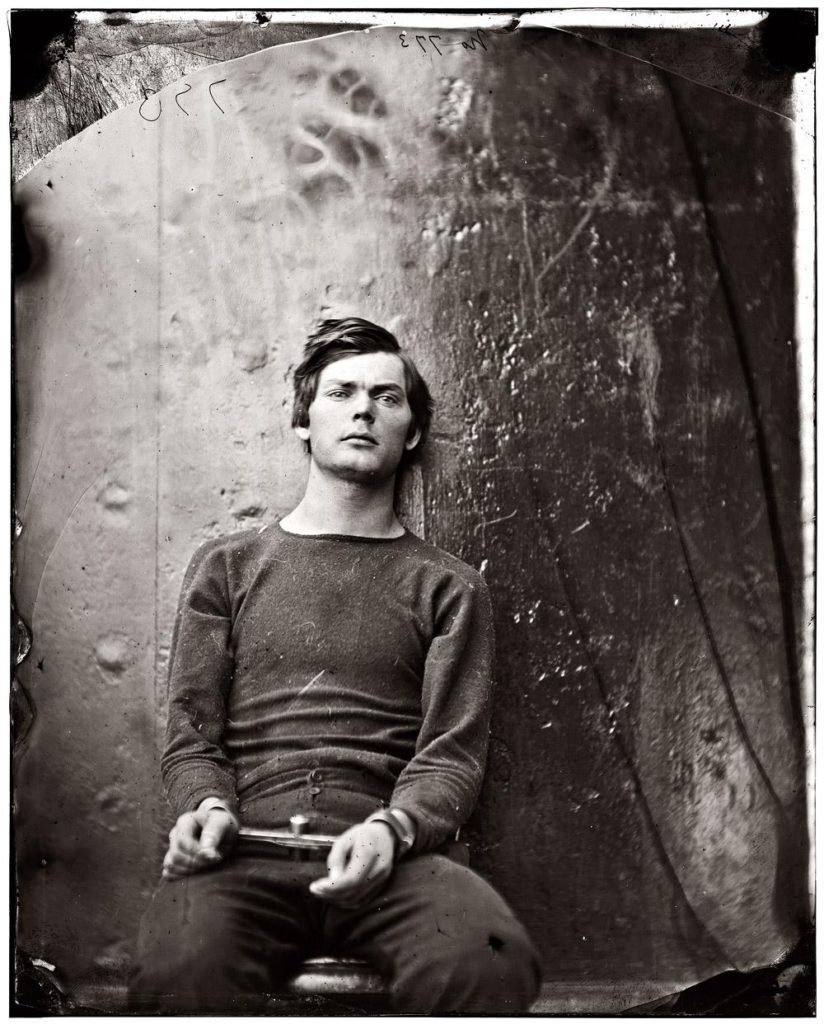

Si sono accavallate altre morti negli anni, alcune vissute tristemente sulla pelle (e nello stomaco) e molte altre indagate millimetro per millimetro, sulla gelatina d’argento: l’antologia di corpi straziati nelle pagine di Wanted! di Ando Gilardi[1], gli insorti della Comune di Parigi, fucilati nella “settimana di sangue” di fine maggio 1871 ed esposti al Père Lachaise, come merce in vendita sugli scaffali, il corpo di Che Guevara dato in pasto ai macellai nel requiem di John Berger o il paradosso di Barthes «è morto e sta per morire» riguardo al ritratto del condannato Lewis Payne, immortalato (è proprio il caso di dirlo) da Alex Gardner nel 1865. E poi Lombroso, la fisiognomica, l’illusione di una formula per contenere il male; teste catalogate, archivi di connotati dedotti da volti senza vita e infine, squisito contrappasso, anche la sua testa adagiata sul fondo di un barattolo di formalina.

E più sono andato avanti a guardare e più mi sono scoperto privo di emozioni, come se non vedessi veramente.

Sul sito web These Americans, fra le molte gallerie che raccontano il mito e lo stile di vita americano, ce n’è una che riguarda gli incidenti mortali degli anni ’30: ci troviamo di fronte a una miscellanea di corpi straziati, masticati e rigettati dalle lamiere di vecchie auto e furgoni.

Le guardo e non provo niente.

Mi dico che dipende da quel bianco e nero, dai vestiti anni ’30 e da bravo vigliacco do la colpa al filtro del tempo, che aiuta a stare distanti e al sicuro da notti tanto grigie.

Provo a cercare un senso profondo, che superi il fastidio (o peggio la curiosità) che mi provocano i ritratti post-autopsia realizzati da Jeffrey Silverthorne (fra il 1972 e il 1991 nell’obitorio di Rhode Island), ma non riesco a superare l’impressione, a pelle particolarmente sgradevole, di un compiacimento egoriferito e un tantino morboso, da parte del fotografo, riguardo alle proprie capacità di osare e alla propria attitudine che, seppur figlia di tempi differenti, non sfigurerebbe al fianco delle plastinazioni, modellate in pose eroiche da Gunther von Hagens.

Poi apro il sito del World Press Photo e non ho più scuse, qui siamo nell’ambito del reportage, dell’inchiesta giornalistica, della notizia necessaria, ma il risultato non cambia, si muore ogni anno nell’archivio del Word Press, un morto in media per ogni fotografo premiato e non è una critica, è un dato di fatto, non c’entra più il tempo, non c’entra la distanza o la scala di grigi. La fotografia è diventata il setaccio per accogliere, in modo grossolano, qualsiasi cosa con uno sbadiglio annoiato.

Fino a che punto si può andare oltre, vedere tutto e non provare più niente?

Una morte degli occhi, in anticipo sul completo deperimento del corpo. Saramago sapeva tutto questo, quando ha raccontato di una cecità bianca, di una persistenza dello sguardo, tanto persistente e ostinata da annullarsi completamente.

«Probabilmente solo in un mondo di ciechi le cose saranno ciò che veramente sono» suppone il premio Nobel portoghese e scorrendo le pagine del suo romanzo, sa già la risposta a questo dubbio, sa già che il nostro guardare portato all’esasperazione, come il nostro vuoto davanti alle immagini che raccontano la morte, ha messo a nudo un’amara verità sulla condizione umana.

È di questa pasta che siamo fatti, metà di indifferenza e metà di cattiveria.[2]

Ma c’è un altro mondo possibile. Sicuramente c’è stato nella storia della fotografia, un modo più armonico, quasi liquido, di raccontare la fine nel suo divenire, come una tappa innata, qualcosa che è dentro al percorso di tutti.

Non è stato The Americans il primo appuntamento al buio con l’occhio inestimabile di Robert Frank al tempo dei miei studi, ma una fotografia a tutta pagina (London street, 1971) sul manuale di André Rouillé e Jean-Claude Lemagny. Rimasi folgorato dalla scossa elettrica che questo scatto riuscì a darmi: non so dire se quello che stavo interpretando allora fosse esatto, ma lo sportello aperto della vettura parcheggiata a destra, ai confini della cornice, mi parve subito quello di un carro funebre, in attesa paziente di un passeggero; e la corsa a perdifiato, in direzione ostinatamente contraria, di questa bambina (o bambino che si voglia, anche se ho sempre pensato che fosse una bambina con un robusto cappotto e un cappello pesante a proteggerla dalla pioggia), sembra la commovente inutile risposta che l’essere umano cerca di dare al destino, dal momento in cui viene al mondo, già condannato.

A braccetto con questa immagine londinese, su The Americans ne troviamo un’altra che ogni volta mi fa suonare in testa un campanello e non posso fare a meno di accostarle idealmente: una stazione di rifornimento in mezzo al nulla sconfinato del deserto, quattro pompe di benzina pesanti allo sguardo come monoliti, tristi come quattro lapidi sotto un cielo vuoto e una scritta sbiadita dove risalta la parola “save” (Santa Fe, New Mexico, 1955).

Penso poi a Francesca Woodman.

Al di là della scelta di porre fine alla propria esistenza, portava marchiato a fuoco nel suo guardare, il germe del futuro: niente di vistoso, qualcosa come un sussurro, il presentimento di una partenza imminente, in ogni suo scatto, come fosse sempre sul punto di dire addio (direbbe Rilke).

O Bruce Davidson, con la prima serie fotografica della sua lunga e prolifica carriera, che racconta con tatto e grande sensibilità, un fine settimana passato a casa di una coppia di anziani dell’Arizona (The Walls, Patagonia, Arizona, 1955): nei gesti lenti, pacati, nei riti quotidiani imprescindibili e sui corpi esili, leggeri come panni stesi su un filo, si percepisce che il peso degli anni non conta più, è ormai un fardello di cui si sono volentieri liberati, come una mongolfiera che lascia andare le sue zavorre. Quello che resta è lo stare insieme, l’urgenza dello stare ancora insieme, assaporarne ogni singolo istante, ogni minuscolo atto, con il sospetto che dopo non ci sarà alcun “dopo”, nessun paradiso o inferno, solo la paura di non rivedersi più.

E ora siedo sul letto del bosco che ormai ha il tuo nome

Ora il tempo è un signore distratto è un bambino che dorme

Ma se ti svegli e hai ancora paura ridammi la mano

Cosa importa se sono caduto se sono lontano

Perché domani sarà un giorno lungo e senza parole

Perché domani sarà un giorno incerto di nuvole e sole.

(Fabrizio De André, Hotel Supramonte)

Ma ancor più, mi viene in mente Josef Sudek, uno dei più famosi fotografi cecoslovacchi.

Scampato per metà agli orrori della Prima Guerra Mondiale, nonostante vi abbia perso un braccio nel 1917, porta comunque avanti il lavoro di fotografo con apparecchi di grande formato e mantiene rapporti saldi con le avanguardie artistiche del tempo, scegliendo di tenersi al di fuori dalle atrocità che vesseranno l’Europa, una volta ancora, durante la Seconda Guerra Mondiale.

Dopo aver visto molto, forse dopo aver visto troppo, decide consapevolmente, negli ultimi anni della sua vita, ormai vecchio e stanco, di non guardare più il mondo, di adattare la focale del suo campo visivo al tempo che ormai sta gocciolando via. Sceglie di fotografare ancora, come un demone mai sazio, ma preferisce farlo dal rettangolo di una finestra del suo studio, da lì si scorge una porzione di giardino o poco altro, attraverso un vetro che il più delle volte è appannato (viene da pensare a una retina che si indebolisce col tempo e lentamente diventa opaca), restituendo comunque emozione, addirittura struggente, con quei pochi oggetti scordati sul davanzale e oltre la condensa, le ombre silenziose degli alberi.

I went blind and saw nothing at all

I wish that I could fly away, walk on air

really see things as they are

to show you everything – to learn from you

to rise and fall in my own time.

(Motorpsycho, Sungravy)

[1]A. Gilardi, Wanted! : storia, tecnica ed estetica della fotografia criminale, segnaletica e giudiziaria, Milano, Mondadori, 2003.

[2]José Saramago, Cecità, Milano Feltrinelli, 2010.

Classe 1980. Foto-ricordi per notturni di penna, amici di vino e biscotti salati. Amo la musica da quando ero bambino, amo l’arte da quando sono diventato adulto. Nel mezzo ho sempre scritto.