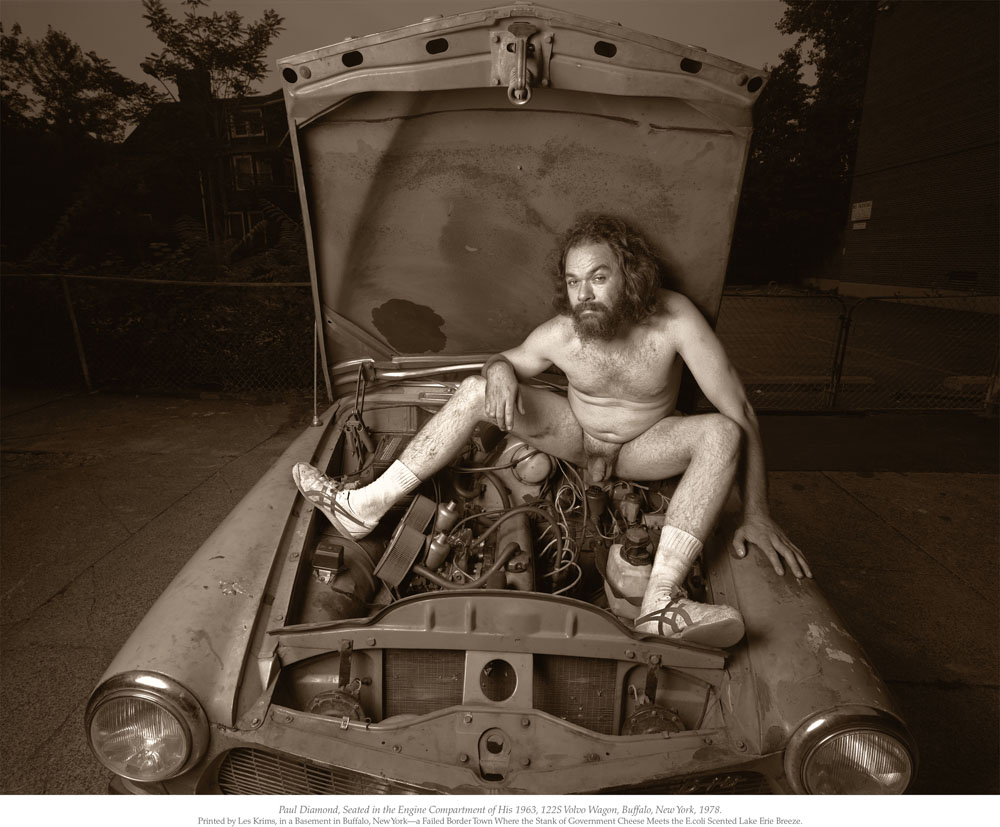

Le sue scene del crimine senza cadavere, sono state d’esempio per i pionieri della stage photography

Togliamo di mezzo ogni imbarazzo, fermiamoci un attimo a guardare questa fotografia senza pregiudizi.

Lo scatto porta la data del 1971. La stanza è luminosa, sembra vuota, fatta eccezione per il caminetto modestamente decorato. Le finestre alte si affacciano sulla strada, conferendo alla scena, relegata in un angolo dell’appartamento, maggior equilibrio e respiro. Due uomini siedono di fianco a modelli diversi di aspirapolvere: il primo si abbandona sulla sedia, in estasi, tenendo la proboscide dell’elettrodomestico, a contatto con il basso ventre, facendovi sparire il sesso dentro, completamente. L’altro, con grande concentrazione, sembra ancora studiare la posizione migliore per inserire il pene nel beccuccio fissato al tubo aspirante. Entrambi hanno appoggiata sugli occhi una pecetta nera, tridimensionale, che vorrebbe scimmiottare quelle che si usano per censurare qualcosa o per garantire a qualcuno l’anonimato. Il titolo, poi, non è altro che uno slogan pubblicitario, prelevato e ri-contestualizzato in modo da funzionare come una caustica provocazione.

Casca il mondo, casca la terra, si ribalta tutto, la società bene trema: si usano e si stravolgono, in modo squisitamente smaliziato, linguaggi apparentemente innocui, con cui si cerca quotidianamente di tenere l’attenzione pubblica al guinzaglio; si irrompe nella quiete di appartamenti borghesi, per destabilizzarne i principi, per infastidire palati fini e occhietti sensibili.

Sono gli anni ’70 e la fotografia è davanti a uno spartiacque: non è mai stata e non sarà mai più quello che è adesso.

Con buona pace di chi crede di avere, ancora, qualcosa di originale da dire, nel 2018.

Les Krims nasce a New York il 16 agosto 1942 e, terminati gli studi artistici, comincia la carriera di fotografo freelance nel 1967, portando avanti contemporaneamente il lavoro di docente, prima per la Rochester Institute of Technology e, in seguito, alla State University of New York di Buffalo. Un percorso come tanti. Una persona comune. Una brava persona, direbbero forse i vicini. Una di quelle che saluta sempre.

Chi l’avrebbe detto che sarebbe diventato un efferato, dissacrante e spassoso criminale fotografico?

In un momento di pura, lucida, onestà, Patrick Bateman, protagonista di American Psycho, trasposizione cinematografica (diretta da Mary Harron) del romanzo di culto firmato da Bret Easton Ellis, fa outing:

“Ho tutte le caratteristiche di un essere umano: carne, sangue, pelle e capelli, ma non un solo, chiaro, identificabile, sentimento. A parte l’avidità e il disgusto. Qualcosa di orribile sta succedendo dentro di me e non so perché. La mia libidine notturna per il sangue ha invaso le ore del giorno. Mi sento letale, sull’orlo del delirio. La mia maschera di normalità sta per scivolarmi di dosso”.

Ecco, l’essenza di Les Krims, somiglia da vicino a questo: un male ironico e spietato, lasciato a covare troppo a lungo.

I suoi lavori, soprattutto quelli degli anni ’70, come The little people of America (1971), The deerslayers (1972) e di The incredible case of Stack O’Wheat murders (1972), ma anche quelli più marcatamente politici dei decenni successivi, come The decline of the left (1997), sono aggressioni, passate per la lama di un coltello affilatissimo, al volto di un’America che si ingegna e si industria per risultare pulita, satura di colori e libera. Les Krims riscrive tutto, sporca gli interni delle famiglie borghesi di finto sangue e urina, massacra il gusto dei fotografi, il concetto di bello e quello di sublime, stupra la religione con il riso, distrugge ogni possibile icona, mescolando giochi di bambino con nudi taglienti che rifuggono qualsiasi ricerca estetica. Quando ancora pochi si arrischiavano ad andare tanto oltre.

Prima delle esilaranti menzogne di Fontcuberta, prima degli incubi della ragione di Witkin.

Le rappresentazioni di Krims sono scene del crimine, con bellissime modelle assassinate e indifferenti, concentrate su quello che potrà pensare lo spettatore, vedendole in disordine: omicidi assemblati in modo meticoloso, fotografati e poi smantellati, come un bambino che dispone i soldatini con pazienza e attenzione, per non arrivare mai alla guerra e finire col mandare tutto all’aria.

Gli omicidi e i piccoli teatri dell’assurdo che imbastisce sono come lui, una contraddizione manifesta, dove non si arriva mai al conflitto o alla soluzione del rebus e il male cova e si ricarica per la prossima aggressione: un’immagine del 1969 (Pussy and Crime Scene Fiction with Visible Tampon String Clue, Pleasentville, New York), quando questo modo di fare fotografia non era ancora codificato, mostra, adagiato sul prato di un parco, un soggetto femminile (volutamente ambiguo sulla sua natura di donna o manichino) coperto per metà di foglie secche, e l’altra metà nuda, esposta al mondo e allo sguardo annoiato e vagamente interrogativo di un gatto nero; Floured Piece del 1971 dispiega una serie di profili di donna vuoti (che alludono all’intervento della polizia scientifica) all’interno di una situazione surreale, in cui la sagoma in primo piano è abitata da una modella più addormentata che morta, con il corpo totalmente macchiato dal gesso (o farina) delle indagini forensi.

Niente è sacro e nessuno è salvo sotto gli occhi di questo autore, neppure la propria madre sessantaseienne Sally Krims, che viene ritratta nuda e incerta sopra un paio di trampoli o inserita in anni successivi, come protagonista, dentro complicate costruzioni allegoriche senza via d’uscita.

Non mancano poi le attenzioni ai colleghi fotografi, come possiamo constatare nelle spietate derisioni a Edward Weston, la cui effigie viene tracciata in modo grossolano sul pavimento e trasformata in un orinatoio (dalla serie Piss Portraits del 1973); o a Diane Arbus, attraverso il ritratto di un adolescente affetto da nanismo, con al collo un cartello che recita il cinico messaggio «Diane Arbus lives in Us».

A.D. Coleman, in un importante articolo del 1976 dal titolo Il fotografo come regista, affronta il tema della messa in scena fotografica, collocandola a distanza siderale dalle pretese di obiettività, “purezza” o artisticità che la fotografia aveva invocato fino a quegli anni. Questo piegare la realtà, assemblando teatri bidimensionali, in cui orchestrare le proprie emozioni sotto forma di “situazioni”, sembra oggi un fatto assodato e sono molti gli esempi a disposizione di quell’approccio che Coleman definirebbe registico; ma per decenni questa pratica è stata osteggiata e mal compresa.

Les Krims è stato indicato dall’autore come uno dei maggiori esponenti del genere, sebbene da sempre il reportage cammini in parallelo con la pratica che diverrà un domani staged photography, o altre diramazioni, comunque incentrate sulla costruzione pianificata di tableaux: ne sono esempi importantissimi, O. G. Rejlander e Henry Peach Robinson, quando la fotografia era ancora una bambina o Ralph Eugene Meatyard nell’adolescenza del medium e Jerry Uelsmann, quasi coetaneo anche a livello artistico di Les Krims, nell’età della rivolta degli anni ’70.

La poetica di Krims è oscura, surreale e totalmente priva di compromessi; le stesse didascalie non sciolgono il mistero di certi assembramenti, ma al contrario contribuiscono a marcarne l’ambiguità: Human Being as a Piece of Sculpture Fiction del 1970 è emblematica, insolita per il periodo in cui è stata concepita e oracolo dei futuri deliri sempre più articolati di Idiosyncratic Pictures del 1980, dove la cura maniacale del particolare, diventa una lezione di stile che farà scuola per i David LaChapelle e Gregory Crewdson dell’età moderna; allo stesso modo il set Mary Miracles del 1976, avrà molto da insegnare allo sfottò religioso di Miracles & Co. (2002) di Fontcuberta.

Le sue provocazioni sono limpide e crudeli, abbastanza sporche e improvvisate da essere perfettamente credibili; non studia scandali, ma li partorisce come un dato di fatto e lo dichiara apertamente, come possiamo constatare nella lettera pubblicata in Camera Mainichi del 1970:

Io non sono uno Storico, io creo la Storia. Queste immagini sono impulso senza decisione. È possibile creare qualunque immagine si pensi; questa possibilità, naturalmente, dipende dall’esser capaci di pensare e creare. La più grande fonte potenziale delle immagini fotografiche è la mente.

Prendiamo in considerazione un’ultima fotografia ancora, dalla serie The incredible Case of the Stack o’ Wheats Murders (1970), che funge anche da copertina del libro che la ospita. Si tratta dello scatto dal titolo Wheats, Buffalo, New York del 1969: un bagno ordinato, qualcosa a mollo nel lavandino, un orologio, un bracciale appoggiati con cura lungo i bordi e una pila di pancake, inspiegabilmente scordati sul coperchio del water; tutto questo come teatro di un delitto apertamente fasullo, dove una modella si inarca in una curva sinuosa, indicando con l’arco del braccio destro, la scritta di commiato che porta il titolo dell’opera.

Vorrei associare questa messa in scena, e più in generale questo fotografo, alla riflessione che chiude la prima, geniale stagione, della serie tv americana Dexter (incentrata sulla vita di un serial killer), immaginando che la frase fosse uscita, non da Michael Carlyle Hall, ma dalla bocca criminale di Les Krims, accompagnata da un sorriso malizioso e sufficientemente diabolico:

Così si sente un uomo che cammina in piena luce, il lato oscuro rivelato, le ombre accettate… Sì, mi vedono, sono uno di loro….nel loro incubo peggiore.

Bibliografia: A.D. Coleman, Il fotografo come regista: note per una definizione in Documenti e finzioni. Le mostre americane negli anni ’60 e ’70. Istituzioni e curatori protagonisti fra East e West Coast, a cura di M.A. Pellizzari, Torino, Agorà Editrice, 2006.

Classe 1980. Foto-ricordi per notturni di penna, amici di vino e biscotti salati. Amo la musica da quando ero bambino, amo l’arte da quando sono diventato adulto. Nel mezzo ho sempre scritto.