Appunti e suggestioni sul tema della maschera e del doppio utilizzando immagini e aneddoti

Avevo voglia di piangere: la biacca sul viso

me lo impediva, era così perfetta con quelle crepe,

con quei punti in cui il gesso cominciava a sfogliarsi;

le lacrime avrebbero rovinato tutto.

(H. Böll, Opinioni di un clown)

Maschere. La fotografia, o quantomeno una fitta branca della materia, più ampia di quanto possiate immaginare, ha un rapporto cruciale con la maschera e il concetto di “doppio” che le appartiene.

Vi mostro un’immagine. Questa, sopra alle parole che state leggendo.

L’autore è Man Ray, uno dei grandi, immensi, pionieri della fotografia smaliziata e sperimentale dei primi decenni del ‘900: un ponte teso fra Dada e Surrealismo, per ricordare sempre che i confini non sono nel frame dell’immagine, ma solo nel nostro modo troppo intransigente di concepirla.

La fotografia (commissionata da Vogue), spoglia e sintetica, mostra una donna col viso adagiato su una superficie piana, i capelli stretti in un’acconciatura composta, pietrificata. La luce proietta sulla base un’ombra che sembra un piedistallo, messo lì a sorreggerle il volto bianco come fosse di madre perla, definito da pochissimi essenziali elementi.

Con la mano, la donna sorregge verticale una maschera tribale africana (di tipo Baulé, proveniente dalla Costa d’Avorio), tanto scura e tanto somigliante, nell’ovale perfetto che entrambe disegnano, da diventare il negativo materiale, fisico, del viso di lei.

Quale delle due è la maschera? Cosa è finzione e cosa realtà?

La fotografia mescola volentieri le carte, grazie alla sua scivolosissima caratteristica di testimonianza fedele di una realtà spesso “ambigua” e non completamente accessibile.

La maschera, oggetto tangibile in questo scatto, presente con la sua materialità, con un suo peso specifico ed emozioni tattili che riesce a suscitare, è uno strumento che serve a portarci altrove, a farci diventare altro. Ma Kiki de Montparnasse (la modella nonché amante di Man Ray) che interpreta l’oggetto antropomorfo al suo fianco, è due volte una menzogna, è l’addizione di due strati che ci allontanano dal reale.

Prendiamo un’altra immagine famosa per chi si interessa di fotografia.

È di Adrien Tournachon, fratello minore del più celebre Nadar (il grande ritrattista della borghesia francese) e fa parte di una serie di “têtes d’expressions”, che i due fratelli realizzarono nel 1954, immortalando il mimo Charles Debureau, nei panni di Pierrot (lavoro che l’anno successivo varrà ai due fotografi la medaglia d’oro all’Esposizione Universale parigina).

La fotografia di quel periodo, ancora adolescente, non può più ignorare il confronto con la recitazione, la mimica, la posa, che diventeranno d’ora in poi, in presenza di una figura umana, elementi centrali del medium, strumenti indispensabili per dargli modo di significare.

Su uno sfondo neutro il mimo, vestito di tutto punto, col cerone bianco sul viso a liberarlo dalla condizione indiscutibile del “qui e ora” (della sua identità specifica), sosta a fianco di un apparecchio fotografico: con una mano fa il gesto di fotografare e con l’altra indica lo strumento.

E come dice Andrea Cavalletti [1], il suo volto diviene il luogo della “pura espressività”. Questa capacità è tipica sia della maschera, che del mezzo fotografico: riuscire, attraverso la sintesi, a raccogliere dentro un’espressione il passato e il futuro, nel medesimo istante presente. Questa che vediamo è la prima meta-fotografia della storia, un’immagine che sdoppiandosi riflette su se stessa e sulla pratica che l’ha prodotta.

“Così, ciò a cui questa fotografia aspira è ad andare oltre il suo statuto di semplice veicolo passivo del gioco del mimo. Vuole rappresentare la fotografia stessa in quanto specchio complesso: facendo eco al tema del doppio attraverso le ombre portate, mette in scena nello stesso tempo il proprio processo di costituzione come traccia luminosa e il proprio statuto di campo di segni fisicamente trasposti. Come dire che qui lo sdoppiamento non è semplicemente registrato, ma ricreato con mezzi intrinseci alla fotografia, ovvero con un insieme di segni puramente prodotti dalla luce”. [2]

(R. Krauss, Teoria e storia della fotografia)

Detto in altre parole, viene fotografata l’impersonificazione dell’atto fotografico, come fosse una maschera, un costume: il fotografo registra su carta sensibile la rappresentazione del suo doppio.

Spostiamoci nel mondo del cinema.

Nel 1997 Alejandro Amenábar, ancora molto giovane, dirige un film strano e labirintico quanto basta da suscitare l’interesse di molti, dal titolo Apri gli occhi (di cui appena quattro anni dopo Cameron Crowe realizzerà il remake Vanilla Sky), dove lo sdoppiamento della realtà è il perno dell’intera costruzione narrativa (e visiva).

Il film racconta la storia di un giovane e ricchissimo erede di un gigante dell’editoria americana, bello e spensierato che, in seguito a un terribile incidente causato da un’ex amante gelosa, rimane terribilmente sfigurato e vede di colpo sgretolarsi fra le mani l’intero castello di certezze e boria che lo distinguevano.

Da quel momento, senza addentrarci troppo nella trama per non rovinarla a chi avesse voglia di guardare la pellicola, la storia si dirama in due strade, una ideale, dove ogni sogno pare realizzarsi e l’altra, reale e a modo suo spaventosa.

Per buona parte della narrazione, per evitare forse di mostrare le cicatrici che segnano in modo indelebile un viso un tempo perfetto, ma soprattutto perché non si riconosce più in quei lineamenti deturpati, il protagonista, porta una maschera apparentemente neutra e insignificante.

Dottore 1: Nessuno sottovaluta le sue emozioni. Abbiamo preparato una cosa per lei sulla base della visita preliminare. È utile nelle prime fasi di rifiuto. È una protesi facciale. Ci sono volute due settimane per farla.

David: Una protesi facciale?

Dottore 1: Il rimpiazzo estetico funziona emotivamente ma anche realmente.

Dottore 2: La plastica nella protezione estetica blocca i raggi dannosi e aiuta la rigenerazione delle cellule.

David: Allora è una protezione estetica rigenerante?

Dottore 1: Proprio così. Esatto.

Dottore 3: E l’ergonomia del rivestimento le permette di interagire per riflesso con i suoi movimenti facciali.

David: Oh, capisco.

Dottore 1: Vede, è un elemento utile.

David: Bene. Perché per un momento ho creduto che stessimo parlando di una stronzissima maschera.

Dottore 1: È solo una maschera se lei la considera così.

(Vanilla Sky di Cameron Crowe)

L’affermazione del medico, seppur banale, si rivela profetica: la maschera immediatamente diviene uno scudo per schermare la realtà con le sue brutture, per rifiutarla, mentre piano piano David si rende conto che il suo viso, rimesso a nuovo dopo un’operazione chirurgica avveniristica, è la vera illusione, la vera menzogna, in un continuo scivolare schizofrenico della realtà da una parte all’altra, come un’imbarcazione che beccheggia.

Emblematico, in questo senso, è il balletto delle impressioni, fra il reale e il suo doppio ideale, quando il protagonista ubriaco calza la sua “protezione estetica” inespressiva e impassibile sulla nuca, mentre il viso deforme si contorce e vomita nella tazza del water, con continue giravolte che ne evidenziano la condizione bipolare.

Roland Barthes, ne La camera chiara, fra le varie imperdibili lezioni che regala a chiunque voglia avvicinarsi in modo consapevole all’oggetto fotografia, dice una cosa estremamente interessante per quanto riguarda l’argomento che stiamo affrontando. Barthes, seguendo il pensiero di Calvino, sostiene che la Fotografia, nello specifico del ritratto, possa riuscire a “significare” solo vestendo una maschera, che è ciò che fa di un volto il prodotto di una società e della sua storia.

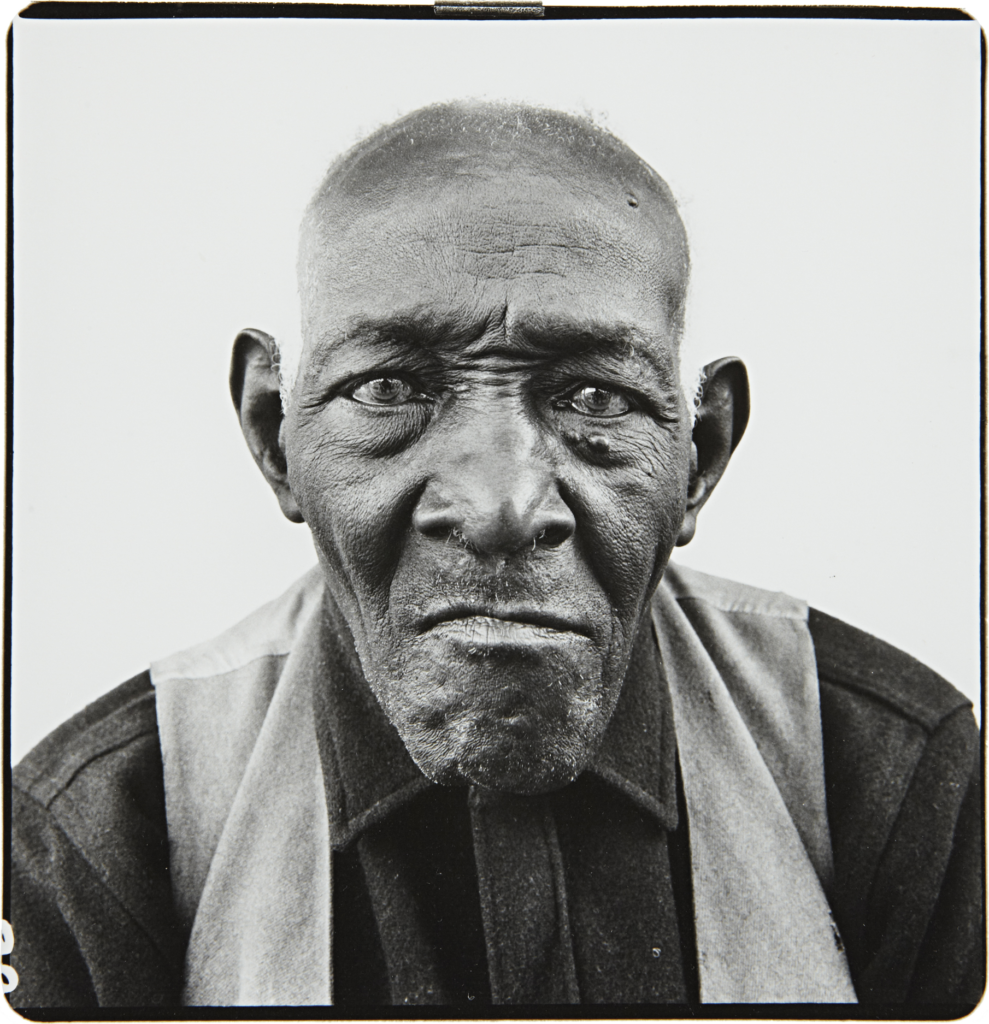

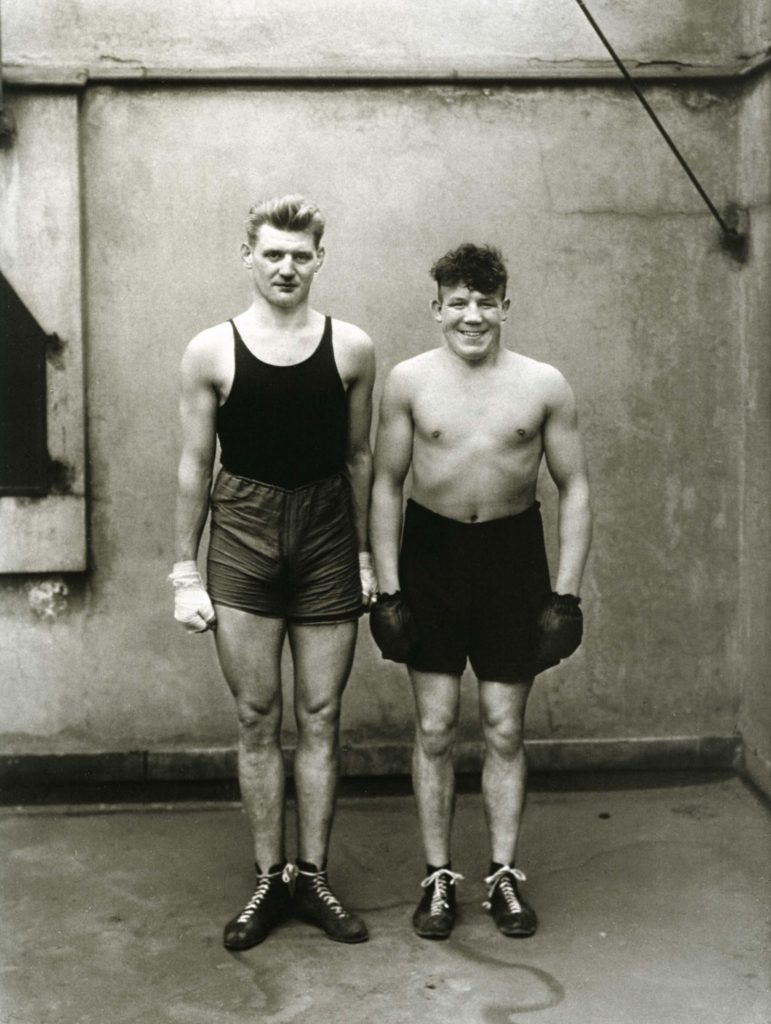

Analizziamo una qualsiasi tipologia umana rappresentata da August Sander nella sua catalogazione degli uomini e le donne della Germania durante la Repubblica di Weimar, o prendiamo Richard Avedon quando ritrae William Casby, nato schiavo: in entrambi i casi, lo sguardo in macchina, la posa della bocca, la flessione degli zigomi, la curva dell’arco sopracciliare, la comunicazione gestuale, la postura del corpo e come veste il proprio tempo, si rivelano voci sincere, capaci di raccontare un frammento di storia in modo inequivocabile e si portano dietro accumuli di informazioni non dette, ma tanto precise e tangibili che quasi sentiamo di poterle afferrare e fare nostre.

“Così è per il ritratto di William Casby, fotografato da Avedon: l’essenza della schiavitù vi è messa a nudo: la maschera è il senso, in quanto è assolutamente puro (come lo era nel teatro antico). È per questa ragione che i grandi ritrattisti sono dei grandi mitologi: Nadar (la borghesia francese), Sander (i tedeschi della Germania prenazista), Avedon (la high-class newyorkese)”. [3]

(R. Barthes, La camera chiara)

C’è una storia, una piccola favola nera conosciuta da artisti e curiosi, che mi piacerebbe raccontarvi a questo punto, prima di chiudere. E si porta dietro tutto quello che abbiamo detto, dallo zeitgeist allo sdoppiamento tanto della realtà quanto della personalità, fra soggetto e oggetto.

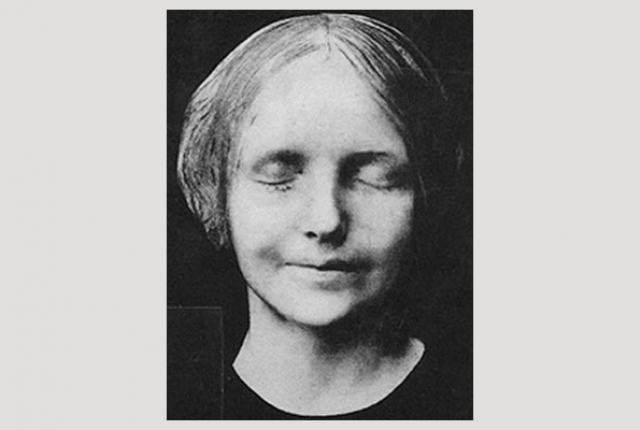

Verso la fine dell’800, presso il Quai du Louvre, la Senna restituì il corpo di una giovane donna. La salma venne portata all’obitorio cittadino di Quai de l’Archevêché, vicino a Notre Dame, dove si dice che l’addetto al trattamento del cadavere, rimasto colpito dalla delicatezza e la serenità che trasparivano dal volto della ragazza, decise di farne un calco in gesso. Poi il corpo venne esposto nella vetrina dell’obitorio come era uso fare al tempo per un possibile riconoscimento che, purtroppo non arrivò mai, destinando la sfortunata ad una sepoltura comune e anonima.

La maschera, col fagotto di tutta la suggestione che aveva caratterizzato questa misteriosa vicenda, prese una strada indipendente dal suo referente e divenne un’ossessione della Parigi bohémienne dei primi decenni del ‘900: artisti (lo stesso Man Ray di cui abbiamo parlato all’inizio, utilizzerà la suggestione della sconosciuta della Senna per alcune sue creazioni), scrittori e intellettuali, si innamorarono di quei lineamenti e vennero prodotte copie su copie della maschera mortuaria della giovane, che andarono a ruba. Addirittura se ne realizzarono alcune (per niente attendibili) modellate partendo da una fotografia della copia del calco originale.

Le molte teorie che girano sul web e alcuni rari volumi che trattano l’argomento, non riescono a dare una risposta definitiva riguardo all’identità della sconosciuta: è altamente improbabile che si tratti di un annegamento, perché l’acqua del fiume ne avrebbe deformato in modo impressionante i tratti somatici e anche il famoso sorriso da Gioconda, delicatissimo, che tanto impressionò gli scrittori nei decenni a venire, non sarebbe stato colto con tale raffinatezza ed esattezza dalle pesanti maschere mortuarie che si utilizzavano all’epoca (si pensa che sia stato scolpito sul calco in un secondo momento). [4]

Detto questo, c’è chi ha riscontrato una forte somiglianza fra quel viso e la fotografia di un’artista ungherese di music-hall, morta per un omicidio passionale; altri hanno parlato di una giovane, uccisa dalla tubercolosi nel 1878; altri ancora hanno riconosciuto in lei una modella sedicenne ancora viva al momento in cui le è stato preso il calco in gesso.

Ma l’aspetto più affascinante della vicenda, è sicuramente la sua conclusione: nel 1958, una ditta americana che si occupava della fabbricazione dei primi manichini di addestramento per il sostegno di base delle funzioni vitali (respirazione bocca a bocca e massaggio cardiaco), decise di utilizzare il volto della sconosciuta della Senna, chiamandola Rescue Annie e materializzando così tutte le ossessioni (a volte intellettuali e romantiche, altre volte persino erotiche) che la leggenda si portava dietro, trasformando quella bocca e quegli occhi chiusi, nel viso più baciato del mondo.

Con questo ultimo aneddoto, abbiamo l’altra faccia di questa parabola sul doppio e la maschera: da un lato la volontà di un essere umano di imitare la condizione di oggetto, sommario, archetipico, iconico; dall’altro un volto che si fa sintesi e simbolo dello spirito decadente di un determinato periodo e luogo, trasformandosi suo malgrado, in maschera, per poi tornare, dopo un’ampia parabola a incarnare un oggetto di speranza, una promessa di sopravvivenza.

Sono solo appunti questi, suggestioni, di un discorso affascinante e terribilmente complesso, che smuove riflessioni e lascia domande aperte. Tutto questo girare intorno alla maschera, con l’inevitabile fantasma di Pirandello appollaiato sulle spalle, ci fa sospettare questo strumento, gioco, stratagemma, perversione o feticcio, abbia un legame con la vita indispensabile: che lo sdoppiamento fra un IO reale e il più delle volte ingestibile, impresentabile, selvatico e selvaggio, istintivo, talvolta brutale e un IO misurato, controllato nei modi e nelle azioni, civile, docile, addomesticato siano parti indivisibili dell’essere umano, necessarie per restare in equilibrio, seppur precario, su questa sfera un po’ schiacciata ed emarginata che è la Terra.

Ascolto: Mark Lanegan, Carnival.

[1] E. Grazioli, Corpo e figura umana nella foyografia, Milano, Mondadori, 1998, pp. 39-41.

[2] R. Krauss, Teoria e storia della fotografia, Milano, Mondadori, 1996, p.26.

[3] R. Barthes, La camera chiara. Nota sulla fotografia, Torino, Einaudi, pp. 35-36.

[4] Per la stesura di questa parte finale mi è stato estremamente utile l’articolo di Bizzarro Bazar, La sconosciuta della Senna

Classe 1980. Foto-ricordi per notturni di penna, amici di vino e biscotti salati. Amo la musica da quando ero bambino, amo l’arte da quando sono diventato adulto. Nel mezzo ho sempre scritto.