I demoni interiori di due fotografi senza limiti, che hanno fatto della loro fotografia uno stile di vita

Amami quando lo merito meno,

perché sarà quando ne ho più bisogno

(Caio Valerio Catullo,

trovata dentro a una nota marca di cioccolatini)

Il tempo è qualcosa che scivola fra le dita come acqua.

Il più delle volte lo spendiamo male, restando con espressione ebete a guardarci dietro, a valutare la portata delle cose fatte, per darci eventualmente, compiaciute pacche sulle spalle. Ma quel ri-considerare è solo tempo buttato via, mentre altro in questo preciso momento ci sta scorrendo sotto i piedi e fra i capelli.

Certe vite sembrano dirci qualcosa, certe storie quasi ci fanno rabbia, vorremmo condannarle o rifiutarci di prenderle in considerazione, voltando gli occhi altrove, perché sanno abbattere le recinzioni che inconsciamente abbiamo tirato su attorno al nostro bel giardino, curato con attenzione maniacale.

Ma ogni volta torniamo sui nostri passi, tirati per la manica da qualcosa di molto simile a un desiderio, all’attrazione cieca e morbosa per un altro corpo. Fino a dover ammettere che non possiamo evitare di farci i conti.

La prima volta che sono entrato in collisione con le fotografie di Antoine D’Agata è stato a Reggio Emilia, durante l’edizione 2008 del Festival della Fotografia Europea, precisamente all’interno dell’Ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario. La sensazione palpabile, passando lungo quei corridoi monocromatici, scanditi da robuste porte spalancate su sedimentazioni di drammi passati, era che quelle fotografie, nel vuoto del tempo, avessero una voce, tutt’altro che remota. Trovo che fosse una scelta seducente, accostare l’inutile compito di contenere il furore di vivere deputato a quel luogo, con l’incontenibile, spasmodica ricerca di limiti da valicare, del controverso fotografo francese.

Nato a Marsiglia, Antoine lascia la Francia nel 1983, approda a New York nel 1990 dove studia al Center of Photography. Fra gli insegnanti trova anche Nan Goldin e Larry Clark, due sguardi altrettanto naufraghi nei gorghi insidiosi di esistenze spinte ai limiti, da cui apprende un approccio fotografico che svilupperà ulteriormente in senso radicale, nella propria documentazione esistenziale.

Torna in Francia nel 1994 e, dopo una pausa di quattro anni dalla fotografia, pubblica i suoi primi libri De Mala Muerte e Mala noche, seguiti nel 2001 da Hometown che vince il premio Niepce e dal 2003 al 2005 Vortex, Insomnia, Stigma, Manifeste. Nel 2004 la consacrazione con l’ingresso in Magnum Photo.

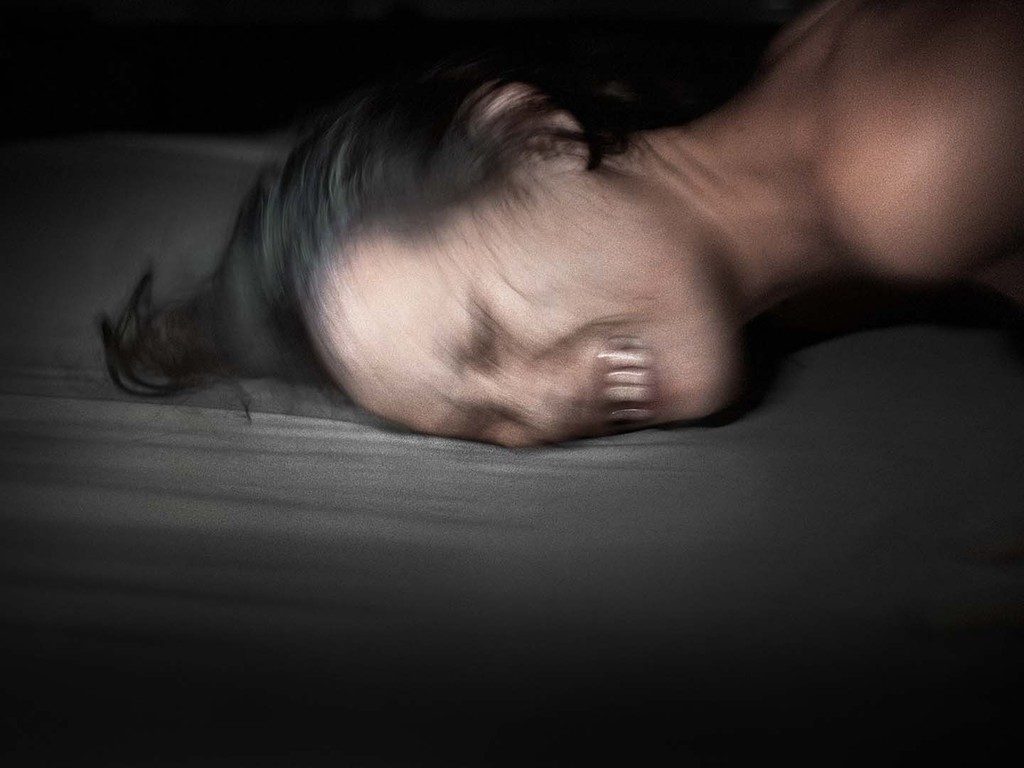

L’approccio di D’Agata è qualcosa che va oltre la ponderazione e il progetto fotografico. La sua è una continua indagine, sulla propria pelle, dei limiti che si possono valicare e la fotografia è un registratore non del tutto fedele di questi confini, per il modo in cui intende lo scatto, per la scelta di non mantenere il controllo su cosa accade e neppure su come questo viene bloccato dall’apparecchio che, per la penombra e la casualità, non può congelare il movimento in modo attento e vigile, ma si lascia prendere, manipolare, trascinare dentro come un occhio lisergico ebbro degli odori e delle scie luminose che i corpi emanano.

Non conta chi scatta la fotografia, non conta l’autorialità, la paternità, solo la disgregazione, la dimenticanza di sé, e le immagini prodotte ci mostrano corpi tirati indietro e poi spinti di nuovo avanti dalla risacca dell’otturatore in posa lunga: un moto ondoso di linee, dove il significato si scopa il significante, fino a rendere i corpi impalpabili come impressioni.

Il centro di tutto è il movimento, l’azione, i continui passaggi come pennellate, da vivere fino a sbranare se stessi, senza un prima e tanto meno un dopo, senza un futuro; come fosse una performance senza pubblico, più vicina alla body art che alla fotografia, se intendiamo la prima nel senso più personale e deviato del termine.

La volontà di “salvare” queste esperienze tramite il medium fotografico non è cosa da poco, è una scelta precisa e consapevole, perché implica la presenza all’interno dell’evento che si vuole raccontare, implica un coinvolgimento minimo necessario da cui non si può prescindere: significa esporsi insieme ai propri soggetti (prostitute, drogati, individui ai margini della società) e instaurare un dialogo.

Ma Antoine D’Agata, senza indugio, si spinge ben oltre e questa “conversazione” la instaura fra pari, calandosi negli abissi in prima persona, diventando immagine, diventando lui stesso evento che osserva e non soppesa, che racconta con gli occhi annebbiati di chi lo vive.

Una scelta senza mediazioni la sua, dove sesso e droga diventano cura e perdizione al contempo, diventano mezzi, al pari di quello fotografico, per descrivere qualcosa di sciaguratamente prossimo all’amore. Qualcosa di spaventosamente struggente: afferrare la vita e stringerla al petto in ogni istante, come fosse un’unica incredibile giornata che sta volgendo al termine e non possiamo riportare indietro il nastro, farla tornare al principio.

W.S. Burroughs, ne Le città della notte rossa dice qualcosa che il fotografo di Marsiglia sembra essersi fatto tatuare nell’anima:

“Noi sappiamo che una passione divorante può produrre sintomi fisici… febbre… perdita di appetito… anche reazioni allergiche… e poche sindromi sono più ossessive e potenzialmente autodistruttive dell’amore”.

Quello che hanno fatto personaggi di questo calibro (lo stesso Burroughs), è amare così rabbiosamente la vita da tuffarcisi dentro con il piglio di chi ha una sola possibilità per assaporarla e sa che una seconda volta non potrà trovarsi nella stessa acqua, nello stesso fiume (Pánta rêi! Pánta rêi! Pánta rêi!), da qui il bisogno che l’arte (provate a chiamare tutto questo in modo diverso se siete in grado), la forma espressiva scelta, vada a coincidere con la propria esistenza combinandosi.

Un altro romantico distruttore di se stesso, che vorrei accostare ad Antoine D’Agata (tanti altri sarebbero facilmente avvicinabili, nell’approccio di calarsi fisicamente dentro al momento, come i già citati Clark e Goldin, ma anche la Arbus e Araki) è un fotografo stupefacente che ho scoperto fin troppo tardi, vista la sua importanza.

Anders Petersen, classe 1944, svedese, erede della cifra stilistica di Christer Strömholm, ne riscriverà i dettami, liberandosi da qualsiasi pretesa di estetismo, per raccogliere un’enorme corpus di immagini tanto taglienti nella forma quanto seducenti nella loro condizione di tracce di sensazioni irripetibili, provate sulla pelle.

Comincia a fotografare in un caffè di Amburgo (il nostro Ugo Mulas lo farà al Bar Jamaica, presso l’accademia di Brera), il Café Lehmitz, entrando in contatto intimamente con le esistenze che lo popolano, spesso outsiders (come per altri fotografi che ho citato), prostitute, ubriachi, fenomeni da baraccone; e questo imprinting segnerà fortemente il suo sguardo, cercando le proprie verità interiori, negli anni a venire, in altri soggetti del genere, nei detenuti, nei malati psichiatrici, scoprendo un senso di vicinanza stupendo verso tali soggetti, sentendosi il più delle volte a casa.

Quello che lo accomuna ad Antoine D’Agata è certamente il bisogno di “essere dentro” la situazione che racconta, non solo di osservarla, ma di viverla in prima persona come parte, se non della scena, di ciò che immancabilmente va a influenzare la scena. La pretesa di invisibilità del fotografo, come quella di oggettività della sua documentazione, viene totalmente sconfessata a favore di un guardare complice, solidale, rivolto agli altri per comprendere soprattutto se stessi.

La differenza sostanziale con d’Agata è la scelta di mantenere il timone delle proprie emozioni, di non perdere totalmente la lucidità per avere coscienza di ciò che va registrando e quindi per non tradire la fiducia dei suoi interlocutori.

I suoi lavori si collocano sul confine fra il racconto introspettivo e una finestra sugli altri: conoscere se stessi attraverso l’altro (mentre d’Agata sembra voler diventare l’altro, sembra voler scomparire nell’altro, come il poliziotto infiltrato della narcotici diventato un “fantasma” gelatinoso capace di inglobare dentro di sé i criminali che interroga, raccontato da Burroughs nel delirio de Il pasto nudo).

Le sue fotografie sono giorni, ore, pensieri sfuggenti, sono un bagaglio da cui non si può separare, qualcosa fissato sulla pellicola, perché resti con noi a ricordarci quel senso presunto che abbiamo dato al nostro respiro.

Il suo bianco e nero è senza compromessi, inconfondibile e onnipresente, capace di mescolare luoghi e periodi di una vita sempre a contatto stretto con “l’altro”. Da Roma a Venezia, da Soho a Parigi, da una prigione a un ospedale psichiatrico, dai caffè stranieri alle strade che conosce a memoria, tutto sembra raccontare la stessa cosa, lo stesso luogo, la stessa stagione: “la famiglia dell’uomo” è un unico amalgama, senza differenze, non è rassicurante come ce la raccontava Steichen, o incoraggiante come Life in a Day (operazione prodotta da Ridley Scott nel 2010) e neppure immersa in uno scenario apocalittico come Koyaanisqatsi (di Godfrey Reggio) ma, semplicemente, triste, sola, imbarazzata per ciò che ama, sempre disperatamente volta a quello che non ha.

In un mondo senza Dio, fatto di continui attimi perduti, finire con una finta parabola mi sembra una contraddizione irresistibile, quindi concedetemi questa favoletta che tutti conoscerete benissimo e che dedico ai fotografi in questione.

Quando la rana incontrò lo scorpione che le chiedeva di trasportarlo sull’altra sponda del fiume, rimase interdetta e dubbiosa, non riusciva a fidarsi. Lo scorpione cercò di rassicurarla su quanto fosse insensata la sua paura, perché se lui l’avesse punta sarebbe morto affogato. La rana decise di fidarsi ma a metà strada lo scorpione non poté fare a meno di pungerla. Prima di morire lei gli chiese il motivo del suo gesto assurdo e lui rispose che non poteva fare altrimenti, che quella era la sua natura. Ecco, questo è il punto.

Classe 1980. Foto-ricordi per notturni di penna, amici di vino e biscotti salati. Amo la musica da quando ero bambino, amo l’arte da quando sono diventato adulto. Nel mezzo ho sempre scritto.